日本の食文化に深く根ざし、多くの人々に愛されてきた、うなぎ。 夏の土用の丑の日には、香ばしい蒲焼を求めて行列ができる光景も珍しくありません。

しかし、その一尾が私たちの食卓に届くまでの背景にある、壮大な物語と深刻な危機を知る人は、そう多くはないかもしれません。私たちが口にするうなぎの未来は今、極めて不安定な状況に置かれています。

これは、うなぎという生物の神秘、そして日本の食文化の未来をかけた、壮大な挑戦の物語への入り口です。

謎に満ちた生命の旅路

ニホンウナギは、日本から約2,000km以上離れたマリアナ諸島沖の海域で産卵します。卵からふ化した仔魚は「レプトセファルス」と呼ばれる柳の葉のような透明な姿で、海流に乗って長い旅を始めます。

数ヶ月かけて成長したレプトセファルスは、日本の沿岸にたどり着くころには「シラスウナギ」と呼ばれる透明な針のような稚魚へと姿を変えます。河川や沿岸域で5年から15年ほど生活し、成長したうなぎは再び産卵のため、はるかな故郷の海を目指して旅立つのです。

100%天然資源に依存する養殖の現実

現在、日本で消費されるうなぎの99%以上が養殖によって育てられたものです。そして、その養殖に使われる種苗、つまりシラスウナギは、その全てを天然の資源に依存しています。

冬の夜、河口付近で採捕されたシラスウナギは、鹿児島、愛知、宮崎、静岡といった全国の養鰻(ようまん)業者のもとへ運ばれ、そこから長い時間をかけて、ようやく私たちが知るうなぎの姿へと育て上げられます。

この「天然のシラスウナギを捕獲し、育てる」という仕組みこそが、現在のうなぎを巡る問題の核心にあります。

静かに進行する資源の危機

そのシラスウナギの国内採捕量は、昭和50年代後半から低い水準で推移しており、時に極端な不漁に見舞われることもあります。資源の減少が懸念される中、日本、中国、台湾、韓国は、池入れ数量の上限を設定するなど、協調して資源管理に取り組んでいますが、状況は依然として厳しいままです。

天然資源の不確実性は、そのまま養鰻業者の経営を不安定にし、うなぎの価格高騰にも直結します。このままでは、うなぎが私たちの食卓から遠い存在になってしまう日も、訪れないとは限りません。

未来を拓く「完全養殖」への挑戦

この危機的な状況を根本的に解決し、うなぎ養殖の持続的な発展を目指すため、日本では国家的なプロジェクトとして「人工種苗生産」、通称「完全養殖」の技術開発が進められています。

親うなぎから卵を採り、人工的にふ化させ、シラスウナギまで育てる。天然資源に一切負荷をかけることのない、持続可能な養殖サイクルを確立するための挑戦です。

その道のりは、うなぎの謎に満ちた生態そのもののように、困難に満ちています。しかし、日本の研究者たちは、様々な分野の知見を結集し、厚い壁に一つずつ風穴を開けてきました。

次回から、その挑戦の核心である「5つの柱」を軸に、うなぎの未来を拓くための闘いの最前線を紐解いていきます。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日(現在の記事)

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

【2026/3/14開催】マリンワールド「#マリンおひとりさまナイト」|夜の水族館を独り占め

-

【2026/3/7開催】平坂寛氏が登場!仙台うみの杜水族館「深海ナイト水族館」でディープな知識を味わう夜

-

【2026/2/28開催】うみたまご裏側見学ツアー|大回遊水槽の真上で学ぶ「海の世界の舞台裏」

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

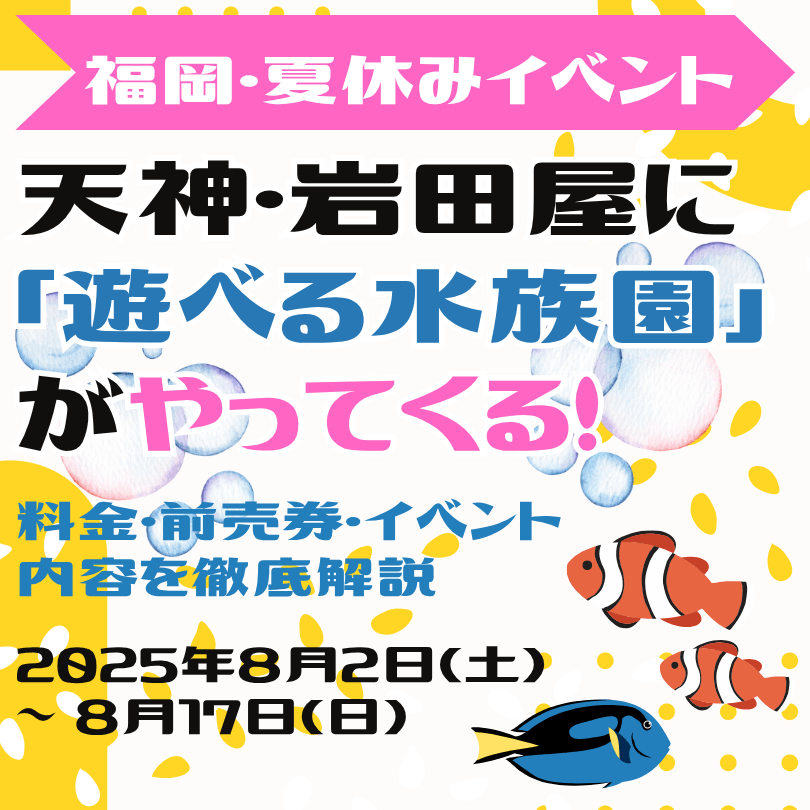

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

【池袋】人気VTuber・結城さくなとサンシャイン水族館がコラボ!夜間特別営業『さくなだすいぞくかん』開催!限定グッズや録り下ろし音声ガイドも登場

人気記事ランキング

-

【2026年4月中旬オープン】ロピアが中国・四国地方に初出店!新生「パセーラ広島」地下1階に誕生

-

【2026年3月1日開催】名物「市だご」に抽選会も!「第34回 益城復興 木山初市」が益城町・木山横町通りで開催!

-

【東博 刀剣 展示予定 2025-2026】東京国立博物館で国宝「童子切安綱」(天下五剣)・「籠手切正宗」展示決定!スケジュール速報

-

【2026年3月1日まで開催】全国の有名窯元が菊陽町に集結!「全国陶器まつり」杉並木公園で開催中。見どころ・アクセスまとめ

-

【2026年3月5日オープン】直方に「もちだんご村 もち吉工場直売所」誕生!10倍スケールの米菓×飲食複合施設

-

【最新】アクロスプラザ飯塚太郎丸はいつオープン?無印は6月12日!ロピアやテナント情報まとめ

新着情報

-

【2026/3/22開催】よみうりGENKIフェスタ2026|開成・灘の校長座談会も!約200校が集結する国内最大級の進学相談会を徹底解説

-

【2026/3/3~6開催】SECURITY SHOW 2026|国内最大級のセキュリティ総合展が東京ビッグサイトで開催!AI監視カメラやサイバー対策の最前線

-

【2026/4/15~17開催】防犯防災総合展 2026 / 熱中症対策展|西日本最大級の防災イベントがインテックス大阪で!法改正による対策義務化の最新トレンドを網羅

-

【2026/3/14開催】THE GOLD ONLINE フェス 2026|資産運用・相続・不動産の最適解がここに!エミン・ユルマズ氏ら豪華講師陣も登壇

-

【2026/2/20オープン】大分オーパに地域共創型コワーク誕生!イオンモール×ATOMica初の常設拠点で「出会い」と「ビジネス」が加速する

-

【2026/4/24リニューアル】イオンモール神戸北が20周年で劇的進化!関西・兵庫初出店や1,100席のフードコートなど注目ポイントを徹底解説