最高の“最初の食事”が用意されても、生まれたばかりのうなぎの仔魚(レプトセファルス)は、あまりに繊細です。彼らが安心して暮らし、健やかに成長できる、最高の「揺りかご」がなければ、完全養殖の夢は叶いません。

しかし、従来の飼育水槽は大きなジレンマを抱えていました。 小さな水槽は管理しやすく生存率も良いのですが、育てられる数が少ない。一方、水槽をただ大きくすると、水流が不安定になり、仔魚の生存率が逆に下がってしまうのです。

まさに、帯に短し襷に長し。この難問を、日本の技術者たちはどう乗り越えたのでしょうか。

エンジニアを悩ませた「食卓」と「水流」の問題

仔魚を育てる上で、解決すべき課題は大きく二つありました。

一つは「食卓の問題」。従来の半円形の水槽では、底の最下点に餌が集中してしまい、仔魚たちが餌を食べられる場所(餌場)が非常に狭くなっていました。

もう一つは「水流の問題」。給餌後、底に滞留した仔魚は顎が外れる(脱臼)怪我をしやすく、それを防ぐために水を流すと、今度は流れが速すぎて背骨が折れるなどの奇形が起きてしまうことがありました。仔魚を守るための水流が、逆に仔魚を傷つけてしまうという、痛ましいジレンマです。

設計図に隠された“魔法の比率”

この二つの問題を同時に解決したのが、水産研究・教育機構(魚のプロ)とヤンマーホールディングス(機械のプロ)が共同で開発した、全く新しい設計思想の水槽でした。

その秘密は、特許も取得された(特許第7606689号)独自の形状にあります。

- 広い「食卓」の確保: 水槽の底を平ら(平面部)にすることで、餌場を格段に広げ、多くの仔魚が一度に食事できるようにしました。

- 最適な「揺りかご」の実現: 水槽の幅(W)と高さ(H)の比率を「1.12~1.90」という特定の範囲に収めることで、仔魚を優しく底から浮かび上がらせ、かつ体を傷つけない、完璧な”優しい水流”を生み出すことに成功したのです。

さらに、水槽の素材には従来のアクリルではなく、安価で大量生産が可能な繊維強化プラスチック(FRP)を採用。ヤンマーの流体解析シミュレーション技術も駆使され、まさに魚類学と工学の粋を集めた「命の揺りかご」が誕生しました。

数字が語る、革命的な成果

この新型水槽がもたらした成果は、まさに革命的でした。

1つの水槽で育てられるシラスウナギの数は、2016年度の250尾から、2023年度には1000尾へと4倍に増加。 そして、シラスウナギ1尾を育てるのにかかるコストは、従来の大型水槽と比べて約20分の1にまで激減したのです。

最高の食事と、最高の揺りかご。 うなぎ完全養殖の商業化という、かつては夢物語だった目標が、現実としてその輪郭をはっきりと見せ始めた瞬間でした。

しかし、この揺りかごを昼夜問わず見守り、餌を与え続けるのは、まだ「人」の仕事です。この工程を自動化し、さらに効率よく、強く、育てやすくはできないか。 物語は、未来を見据えた「自動化」と「エリートうなぎの育成」、第4の柱へと続きます。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密(現在の記事)

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

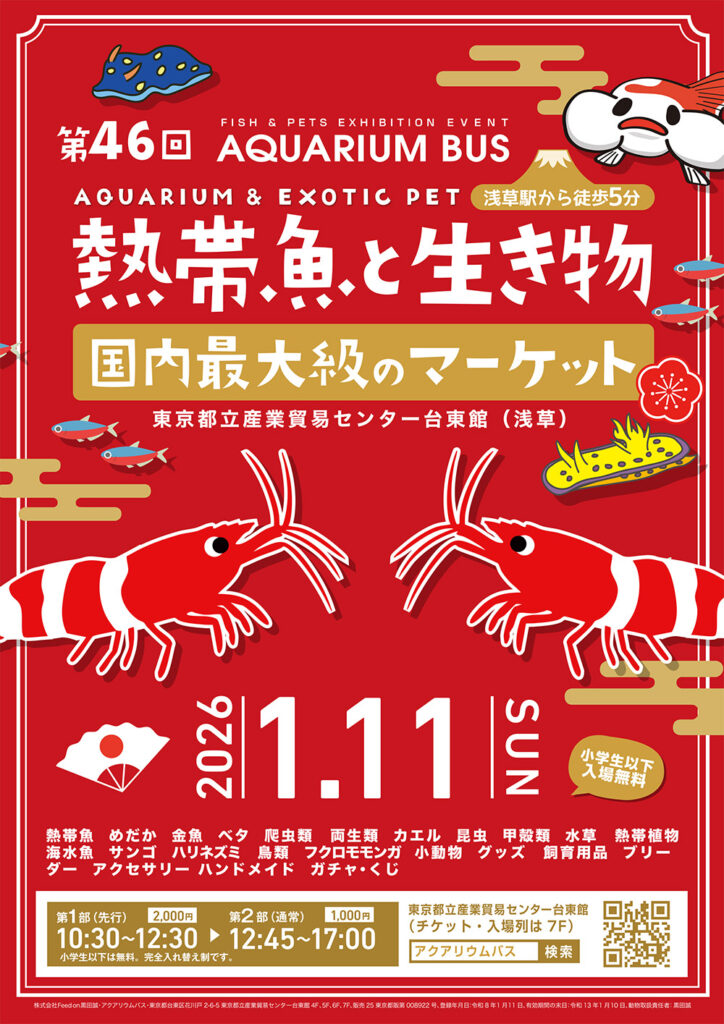

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

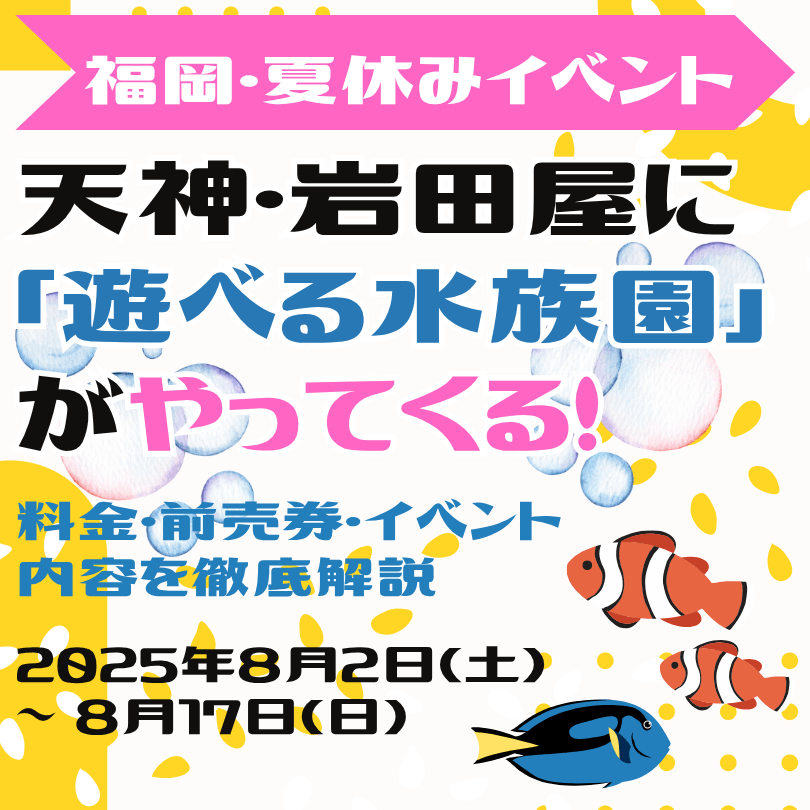

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方

-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説