2024年7月25日、今年の土用丑の日がやってきます。スーパーや飲食店には、香ばしいかば焼きが並び、食欲をそそりますね。

でも、こんなことを思ったことはありませんか? 「ウナギって絶滅危惧種なのに、食べていいのかな?」 「最近、なんでこんなに値段が高いんだろう?」

そんなあなたの疑問に答える、興味深い研究が発表されました。ウナギを食べることが、実はウナギを守ることにつながるかもしれないという、驚きの内容です。

ウナギ博士が解き明かす「食べ物」と「生き物」の意外な関係

長崎大学の松重一輝助教と、北九州市立自然史・歴史博物館の日比野友亮学芸員は、日本を代表する新聞2紙(朝日新聞と毎日新聞)の記事を分析し、ウナギに対する私たちの「ホンネ」を探りました。

その結果、ウナギの漁獲量や資源の減少への関心は、土用丑の日前後に「蒲焼き」などの食べ物に関する話題とともにグッと高まることがわかりました。

つまり、「食べる」という行為が、私たちにウナギのことを考えるきっかけを与えてくれるのです。

「昔はウナギがもっと身近な生き物だった」という物語

研究では、もう一つ、大切な事実が明らかになりました。 それは、「食べ物」としてのウナギと接する機会は多いのに、「生き物」としてのウナギと直接触れ合う機会が、昔に比べて圧倒的に減っていることです。

昔の人々、特に60代以上の方々は、子どもの頃に川でウナギを見つけたり、捕まえたりした経験を今でも鮮明に覚えています。これは、ウナギが私たちにとって、単なる「食べ物」ではなく「身近な生き物」だった時代の名残です。

この「生き物としての体験」が失われると、私たちは現在のウナギが直面している本当の危機に気づきにくくなってしまいます。松重助教は、これを「シフティング・ベースライン症候群」と呼んでいます。世代が変わるごとに、ウナギが減った状態が「当たり前」になってしまうという、非常に怖い現象です。

土用丑の日は、未来のウナギを考える日

今回の研究は、ウナギの保全と消費は対立するものではなく、むしろ互いに助け合える関係にあることを示唆しています。

今年の土用丑の日には、ぜひ、食卓に並んだウナギをじっくりと見てみてください。そして、少しだけ、そのウナギがどんな旅をしてきたのか、そして、未来のウナギとどう付き合っていくべきか、考えてみませんか?

私たちがすべきことは、ただ「ウナギを食べるのをやめる」ことだけではありません。

- ウナギが豊富に生息していた時代の物語を、誰かに話してみる。

- 地元の川や自然公園で、ウナギのすみかを探してみる。

- 責任をもって管理されたウナギを選ぶ。

これらの小さな行動が、未来のウナギを守ることにつながります。おいしく食べることを通じて、ウナギとの新しい関係を築いていきましょう

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

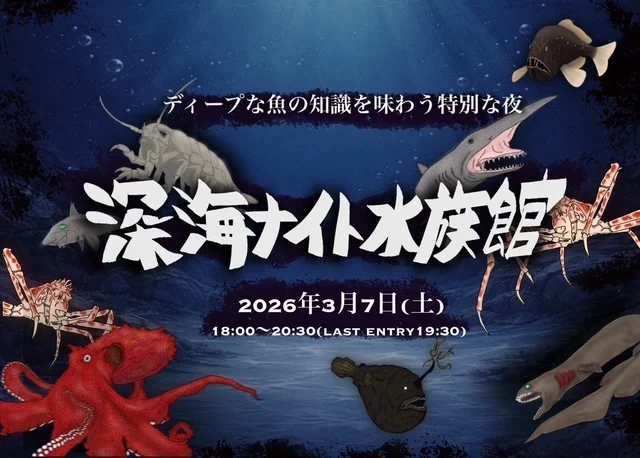

【2026/3/7開催】平坂寛氏が登場!仙台うみの杜水族館「深海ナイト水族館」でディープな知識を味わう夜

-

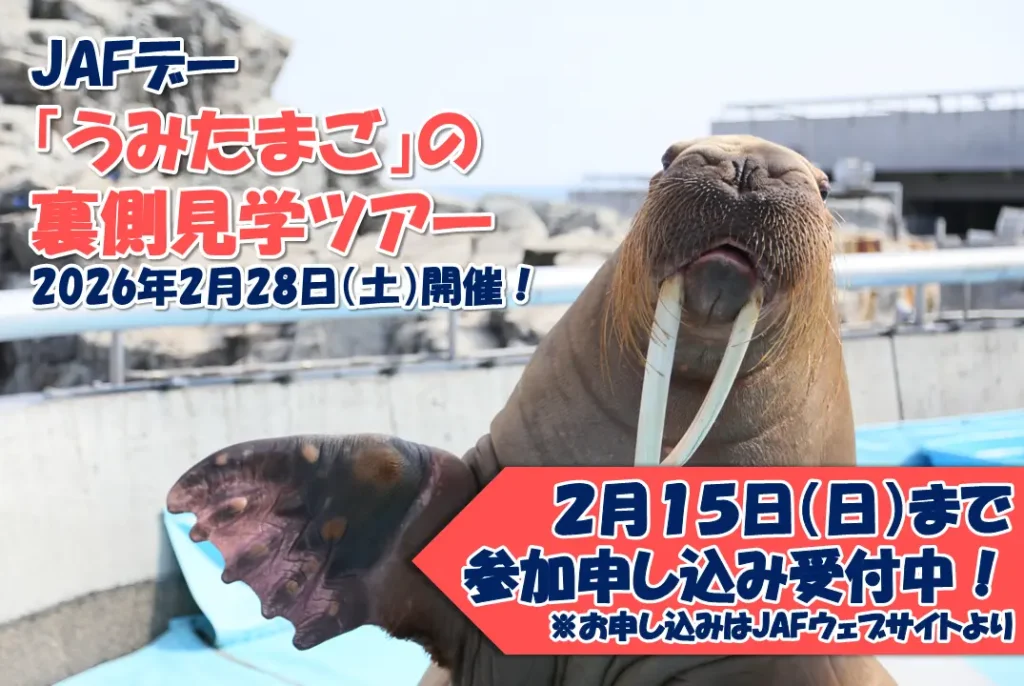

【2026/2/28開催】うみたまご裏側見学ツアー|大回遊水槽の真上で学ぶ「海の世界の舞台裏」

-

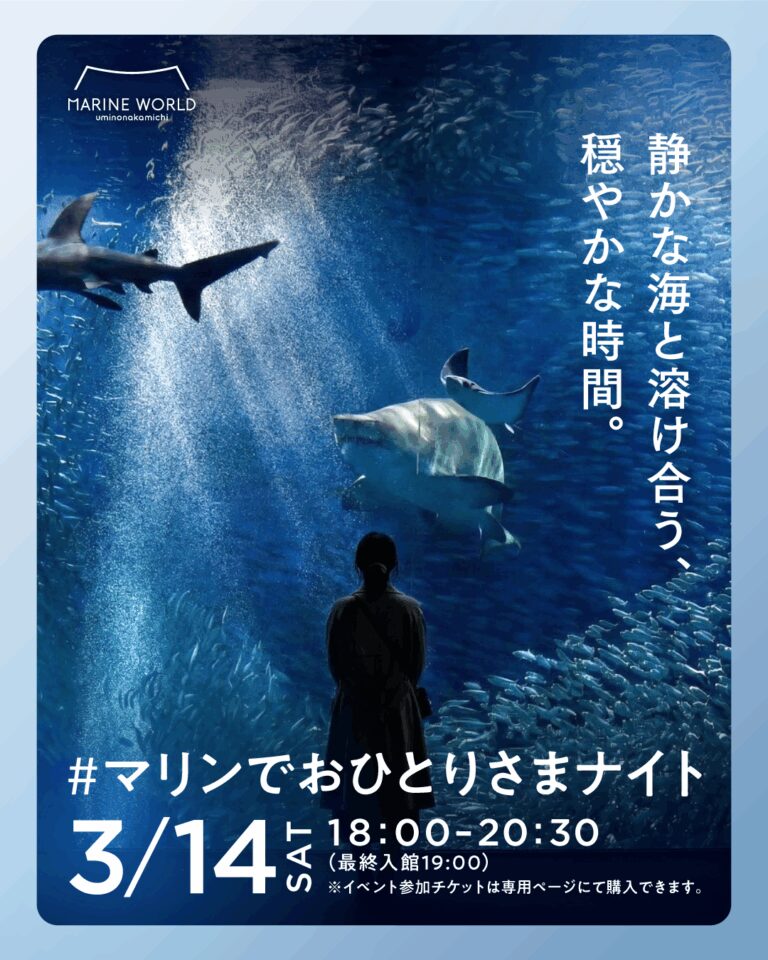

【2026/3/14開催】マリンワールド「#マリンおひとりさまナイト」|夜の水族館を独り占め

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

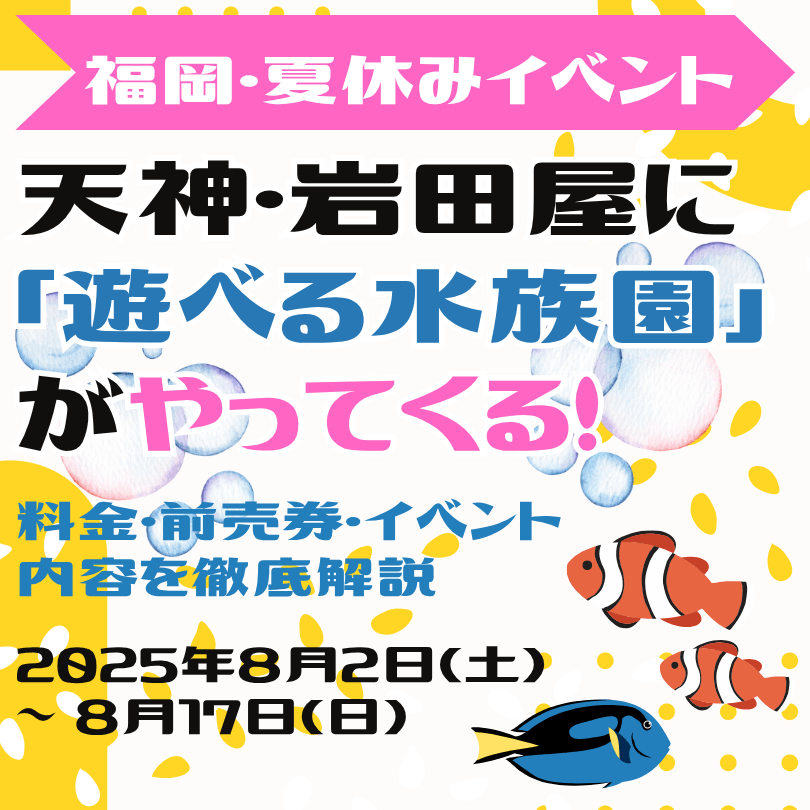

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

【池袋】人気VTuber・結城さくなとサンシャイン水族館がコラボ!夜間特別営業『さくなだすいぞくかん』開催!限定グッズや録り下ろし音声ガイドも登場

人気記事ランキング

-

【寝屋川】成田山不動尊「節分祭」朝ドラ『ばけばけ』髙石あかりさんら登場!

-

【博多区】板付にスーパー「フードウェイ」が2026年2月オープン予定!ザ・ビッグ跡地

-

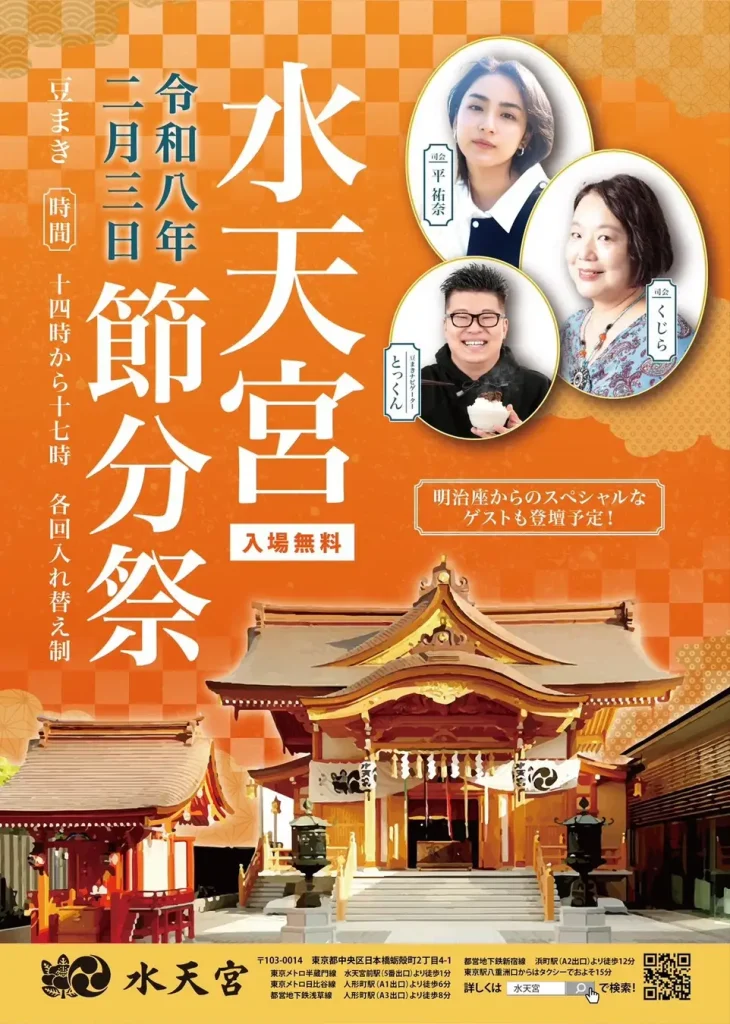

【2026年2月3日開催】水天宮「節分祭」豪華ゲスト集結!とっくん・森公美子・大波三兄弟の豆まきスケジュールと混雑対策

-

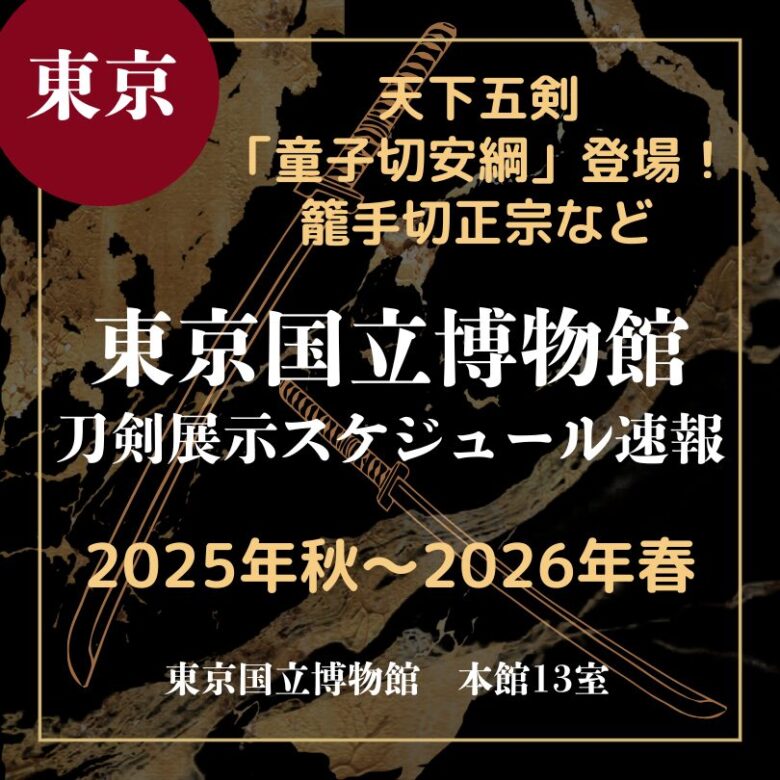

【東博 刀剣 展示予定 2025-2026】東京国立博物館で国宝「童子切安綱」(天下五剣)・「籠手切正宗」展示決定!スケジュール速報

-

【2026恵方巻】コンビニ3社徹底比較!米高騰に挑むローソンvs早割のファミマ、刀剣乱舞コラボも

-

1/16〜2/14開催|名古屋で新ブランド「ICEBERG」が世界初登場!パリパリ新食感の生チョコ

新着情報

-

【2026/2/18~開催】スタバ ロースタリー 東京で桜シーズン開幕!初開催のミニチュアお花見展や限定グッズを網羅

-

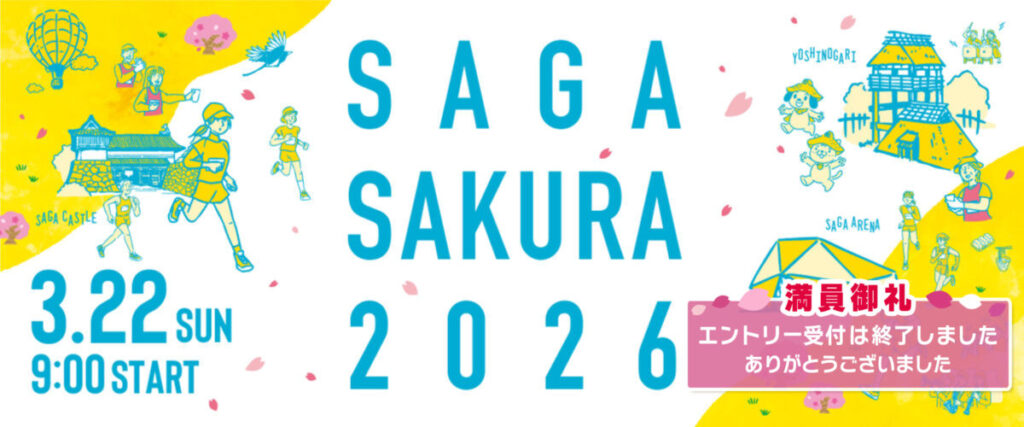

【2026/3/22開催】さが桜マラソン2026!大規模な交通規制とランナー必見の大会情報まとめ

-

【2026/2/5~2/25開催】かっぱ寿司に「ミニアサイーボウル〜ショコラ〜」が期間限定で登場!

-

【2026/2/19~4/8開催】ドトール「桜フェア」スタート!限定ドリンク&スイーツ全8種とポイント還元まとめ

-

【2026/2/12オープン】やよい軒 今池店が“上質な”新デザインで登場!限定デザートやドリンクバーも

-

【2026/2/27~5/31開催】ブルーアーカイブPOP UP SHOPが渋谷・なんば他15か所で開催!描き下ろしグッズや限定特典まとめ