震災直後、富山湾の漁業に何が起きたのか?

2024年1月1日に発生した能登半島地震は、富山県でも震度5強を観測しました。この地震は、陸の施設だけでなく、富山湾の海底にも深刻な被害をもたらしました。特に、大規模な「海底地すべり」が複数箇所で発生したことが、その後の漁業に大きな影響を与えることになります。

漁港の岸壁や共同利用施設が損壊し、漁具の流失・破損も相次ぎました。震災直後は、誰もが富山湾の漁獲量が激減すると予想しました。しかし、この予想は半分しか当たりませんでした。地震が富山湾の漁業に与えた影響は、魚種によって全く異なる、二つの対照的な物語を生み出したのです。

物語①:ホタルイカの「過去最高の漁獲量」

富山湾の漁獲量の8割以上を占める「定置網漁業」は、海底地すべりで網が破損するなど甚大な被害を受けました。にもかかわらず、2024年の年間漁獲総量は、昨年を上回る結果となりました。その最大の理由は、春に記録的な大豊漁となったホタルイカです。

ホタルイカは普段、富山湾の深い海を回遊しています。このため、海底で起きた地すべりの影響を直接受けにくかったと考えられています。漁業関係者の懸命な復旧作業も実を結び、多くの定置網がホタルイカの漁期に間に合いました。地震による被害は大きかったものの、主要な収入源であるホタルイカの漁獲が守られたことは、富山湾の漁業にとって大きな救いとなりました。

物語②:ベニズワイガニとシラエビの「壊滅的な不漁」

一方で、海の底で暮らす海の幸には、全く異なる現実が待っていました。今回の地震で、ベニズワイガニやシラエビといった「底生魚」の漁獲量が記録的な不漁となったのです。

特に、富山県の特産品であるシラエビは、漁獲量が昨年から60%以上も激減し、1985年以降で最低の記録となりました。原因は海底地すべりだと考えられています。地すべりで古い地層が露出したり、泥が舞い上がったりしたことで、シラエビの住む海底の環境が変わり、餌が取れなくなったり、酸素濃度が低下したりした可能性があります。結果として、シラエビが漁場から逃げ出したか、数が減ってしまったと考えられています。

震災からの復興へ向けて

今回の震災は、漁港の復旧や破損した漁具の再取得に多額の費用が必要となるなど、物理的な側面でも大きな課題を残しました。さらに、海底の環境変化は、ベニズワイガニやシラエビといった、富山湾を代表する水産資源に長期的な影響を及ぼすことが懸念されています。

富山県の漁業が震災から完全に復興するには、単に施設を修復するだけでなく、変化した海底環境を継続的に調査し、海の生態系を丁寧に回復させていく取り組みが不可欠となります。

この記事は、以下の公的な報告書を元に作成しています。

- 富山県農林水産総合技術センター 水産研究所研究報告第6号 「令和6年能登半島地震による富山県の水産業への影響(記録)」

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

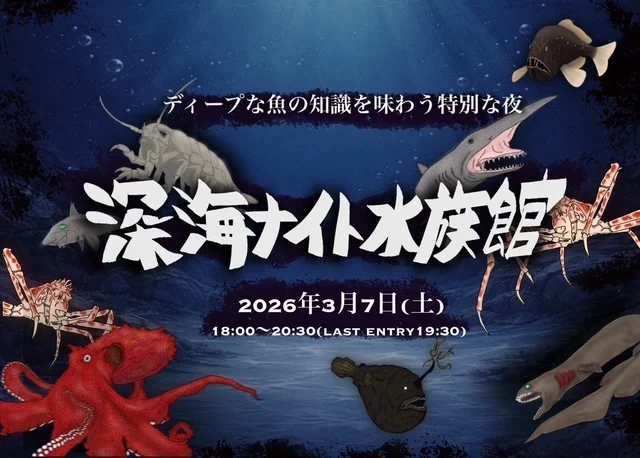

【2026/3/7開催】平坂寛氏が登場!仙台うみの杜水族館「深海ナイト水族館」でディープな知識を味わう夜

-

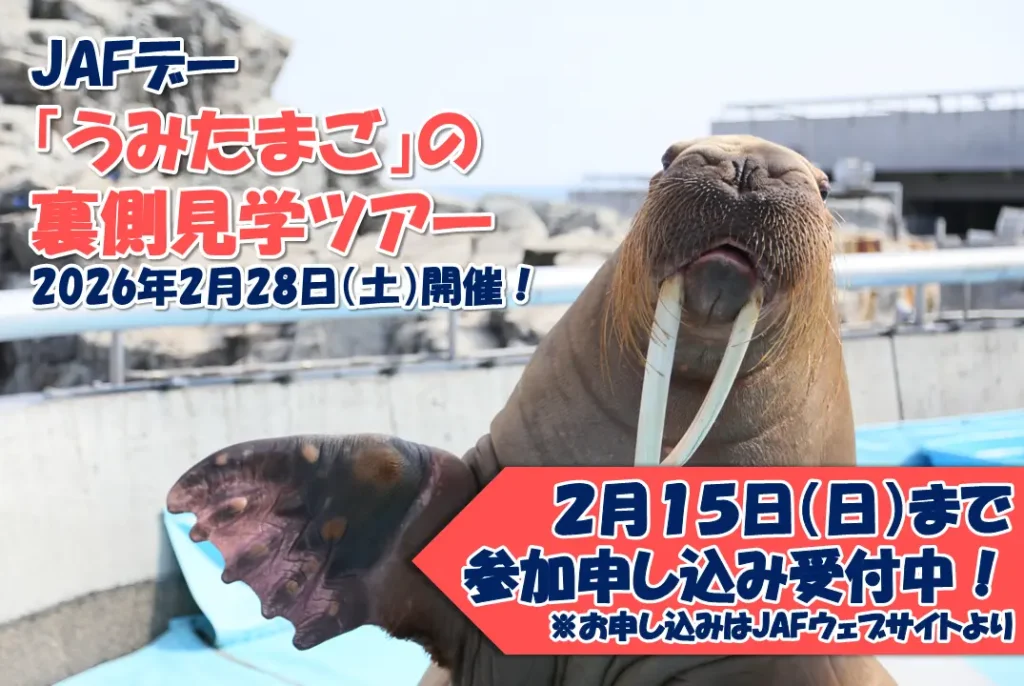

【2026/2/28開催】うみたまご裏側見学ツアー|大回遊水槽の真上で学ぶ「海の世界の舞台裏」

-

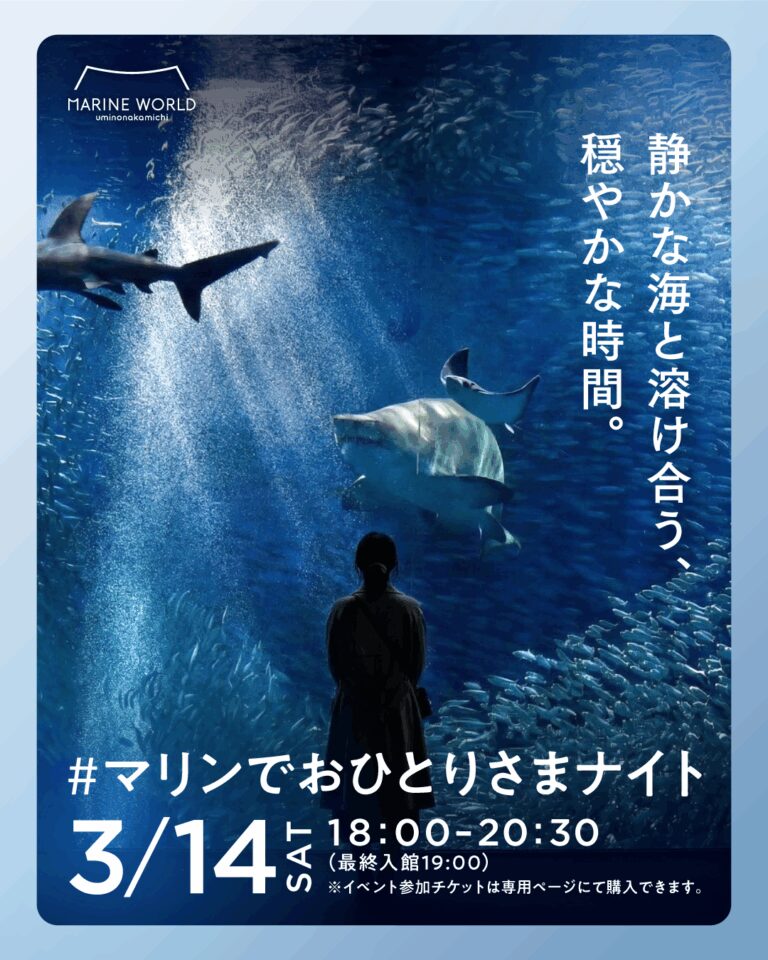

【2026/3/14開催】マリンワールド「#マリンおひとりさまナイト」|夜の水族館を独り占め

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

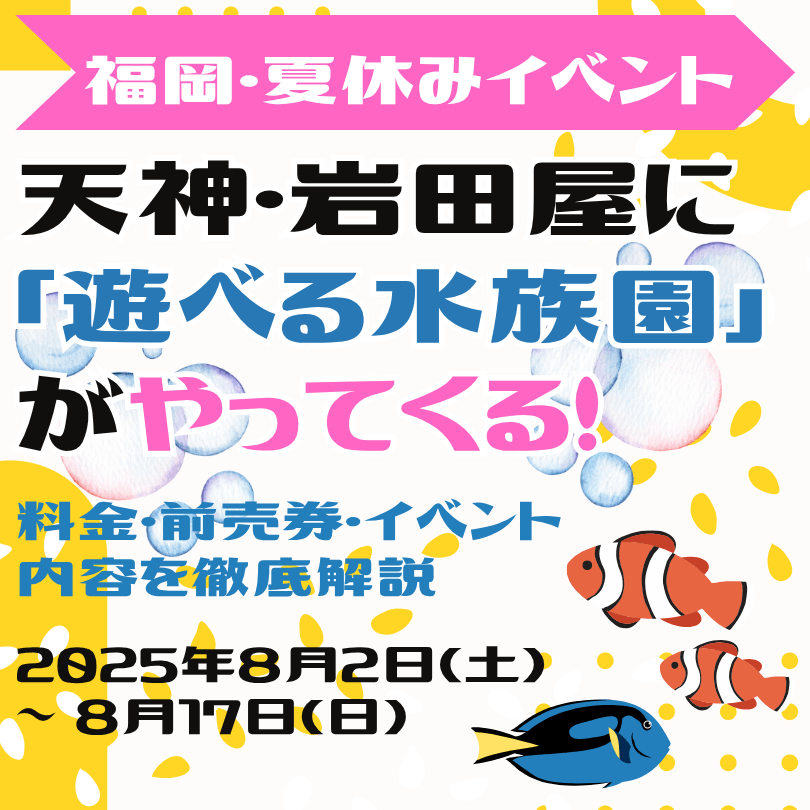

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

【池袋】人気VTuber・結城さくなとサンシャイン水族館がコラボ!夜間特別営業『さくなだすいぞくかん』開催!限定グッズや録り下ろし音声ガイドも登場

人気記事ランキング

-

【寝屋川】成田山不動尊「節分祭」朝ドラ『ばけばけ』髙石あかりさんら登場!

-

【博多区】板付にスーパー「フードウェイ」が2026年2月オープン予定!ザ・ビッグ跡地

-

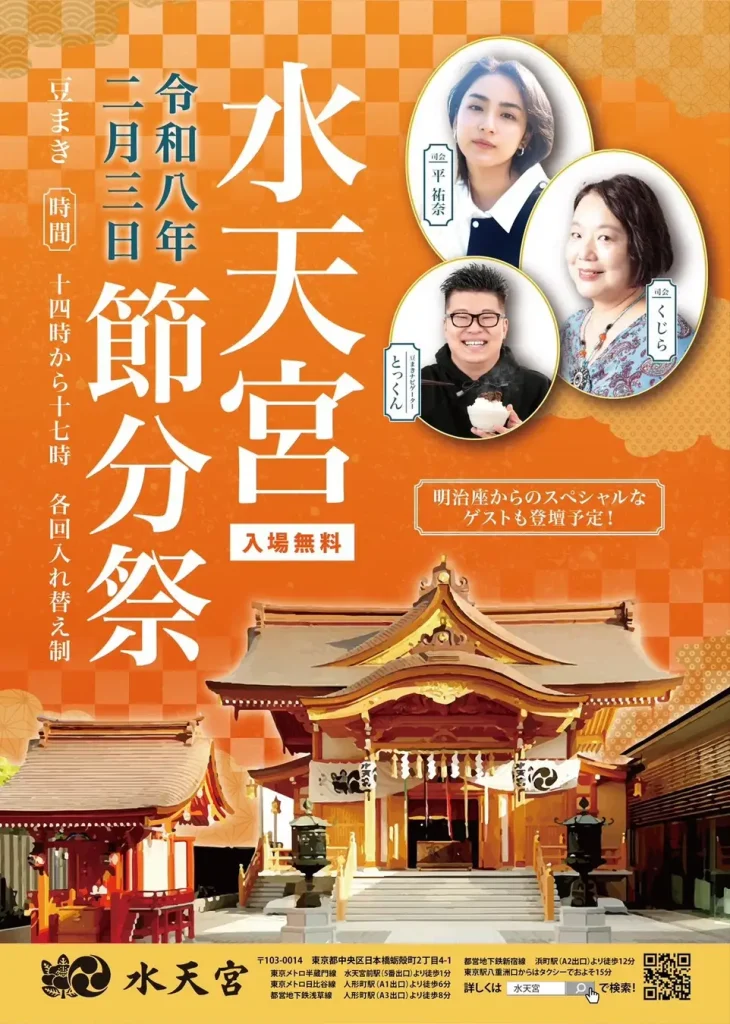

【2026年2月3日開催】水天宮「節分祭」豪華ゲスト集結!とっくん・森公美子・大波三兄弟の豆まきスケジュールと混雑対策

-

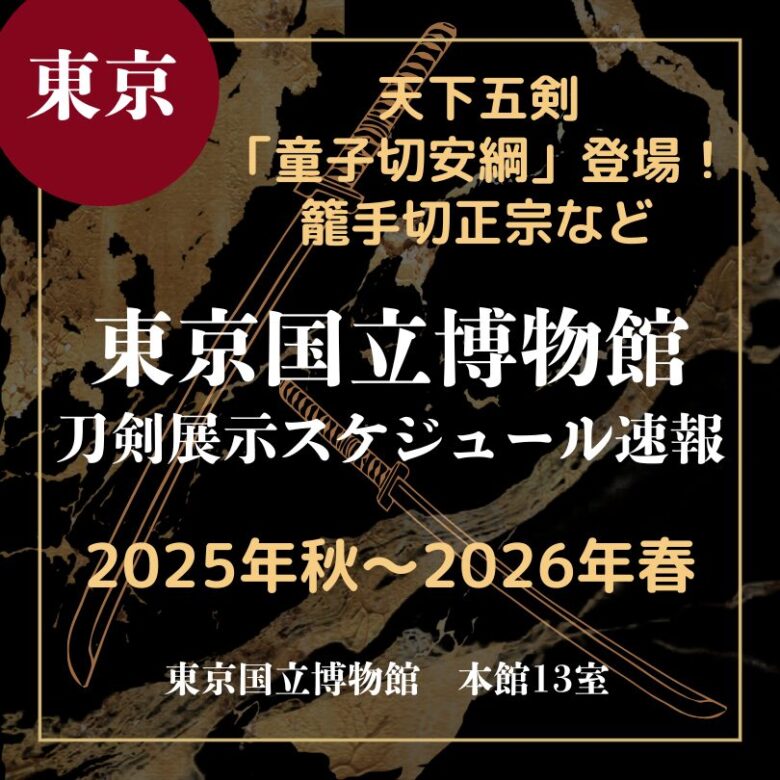

【東博 刀剣 展示予定 2025-2026】東京国立博物館で国宝「童子切安綱」(天下五剣)・「籠手切正宗」展示決定!スケジュール速報

-

【2026恵方巻】コンビニ3社徹底比較!米高騰に挑むローソンvs早割のファミマ、刀剣乱舞コラボも

-

1/16〜2/14開催|名古屋で新ブランド「ICEBERG」が世界初登場!パリパリ新食感の生チョコ

新着情報

-

【2026/2/18~開催】スタバ ロースタリー 東京で桜シーズン開幕!初開催のミニチュアお花見展や限定グッズを網羅

-

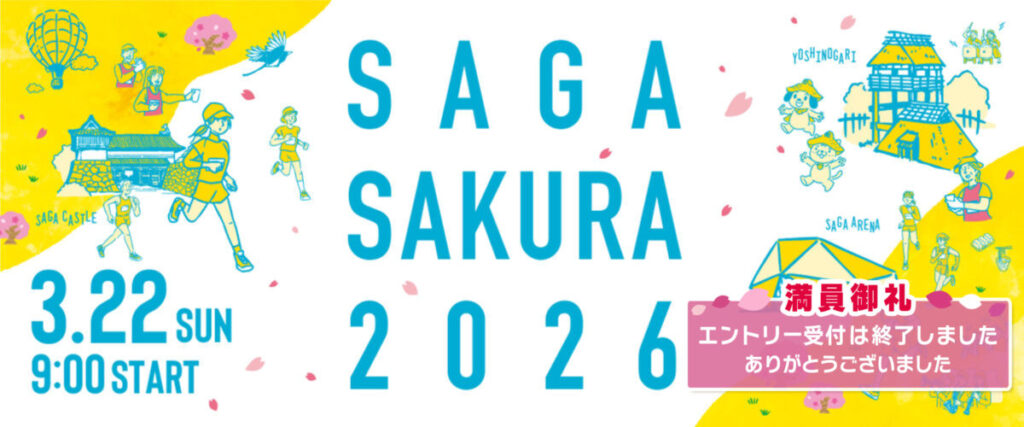

【2026/3/22開催】さが桜マラソン2026!大規模な交通規制とランナー必見の大会情報まとめ

-

【2026/2/5~2/25開催】かっぱ寿司に「ミニアサイーボウル〜ショコラ〜」が期間限定で登場!

-

【2026/2/19~4/8開催】ドトール「桜フェア」スタート!限定ドリンク&スイーツ全8種とポイント還元まとめ

-

【2026/2/12オープン】やよい軒 今池店が“上質な”新デザインで登場!限定デザートやドリンクバーも

-

【2026/2/27~5/31開催】ブルーアーカイブPOP UP SHOPが渋谷・なんば他15か所で開催!描き下ろしグッズや限定特典まとめ