近年、全国的に聞かれる「シラスの不漁」。その原因は一つではありませんが、意外な可能性が指摘されています。それは、私たちが暮らす海が「きれいになりすぎた」こと。

この問題に対し、静岡市の中島浄化センターが、下水処理の常識を転換する、ある取り組みを2025年6月16日から開始しました。目指すのは「きれいな海」の、その先にある「豊かな海」です。

【「きれいな海」を目指した結果、何が起きたか】 かつて高度経済成長期、工場排水や生活排水によって多くの海が汚染され、プランクトンが異常発生する「赤潮」が深刻な問題となりました。この反省から、全国の下水処理場は、汚れや栄養分を徹底的に取り除き、水をきれいにして海へ放流することを使命としてきました。

静岡市の中島浄化センターもその役割を忠実に果たし、駿河湾の環境改善に貢献してきました。

しかし、その結果、海の生態系を支える基礎となる「栄養」まで取り除きすぎてしまう「貧栄養化」という新たな課題が生まれたのです。

【海の幸を育む「栄養のサイクル」】 海の生態系は、植物プランクトンから始まります。

- 山や川から流れ込む「栄養(窒素やリンなど)」で植物プランクトンが育つ

- 植物プランクトンを動物プランクトンが食べる

- その動物プランクトンを、シラスやサクラエビなどが食べる

- さらに大きな魚が、それらの小魚を食べる

このサイクルの根幹である栄養が不足すれば、植物プランクトンが減り、巡り巡ってシラスなどの漁獲量にも影響を与える可能性があるのです。

市長の会見によれば、江戸時代には人々の排泄物などが自然に川を通じて海へ供給され、豊かな漁場が育まれる「健全な栄養の循環」が成り立っていました。現代の下水処理は、この循環を意図せず断ち切ってしまっていた側面があります。

【静岡市の新たな一手:「栄養を、少しだけ海へ還す」】 そこで静岡市が着手したのが、中島浄化センターの運転方法の見直しです。

これまで除去していた栄養塩類の一つ「アンモニア性窒素」の処理レベルを、あえて少しだけ緩めることにしました。これは汚れた水を流すのではなく、あくまで法律の基準を守った上で、植物プランクトンに必要な栄養を、これまでより多く駿河湾へ供給するための調整です。

この取り組みは、静岡県内の自治体としては初の試み。運転方法の変更により、年間で約50トンのアンモニア性窒素を新たに供給できる見込みであることに加え、送風量を抑えることで年間約500万円の電気代削減という副次的な効果も期待されています。

【これは、壮大な物語の始まり】 もちろん、この取り組みだけで、すぐにシラスが獲れるようになるほど問題は単純ではありません。

市長が語るように、これは多くの取り組みの「積み重ね」の一つです。山に広葉樹を植えて豊かな栄養分を含んだ水を育むこと、安倍川の河床を下げて川の水が地下に潜らず直接海まで届くようにすること。そうした大きな視点での改善も同時に進められています。

今回の挑戦は、デメリットのない、ささやかでも確実な一歩。

下水処理場が「汚れを取る場所」から「海の豊かさを育む場所」へと役割を進化させる。静岡市のこの静かな挑戦は、全国の海が抱える問題に対する、一つの希望の光となるかもしれません。

この取り組みは、静岡市が2025年8月5日の市長定例記者会見で発表したものです。

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

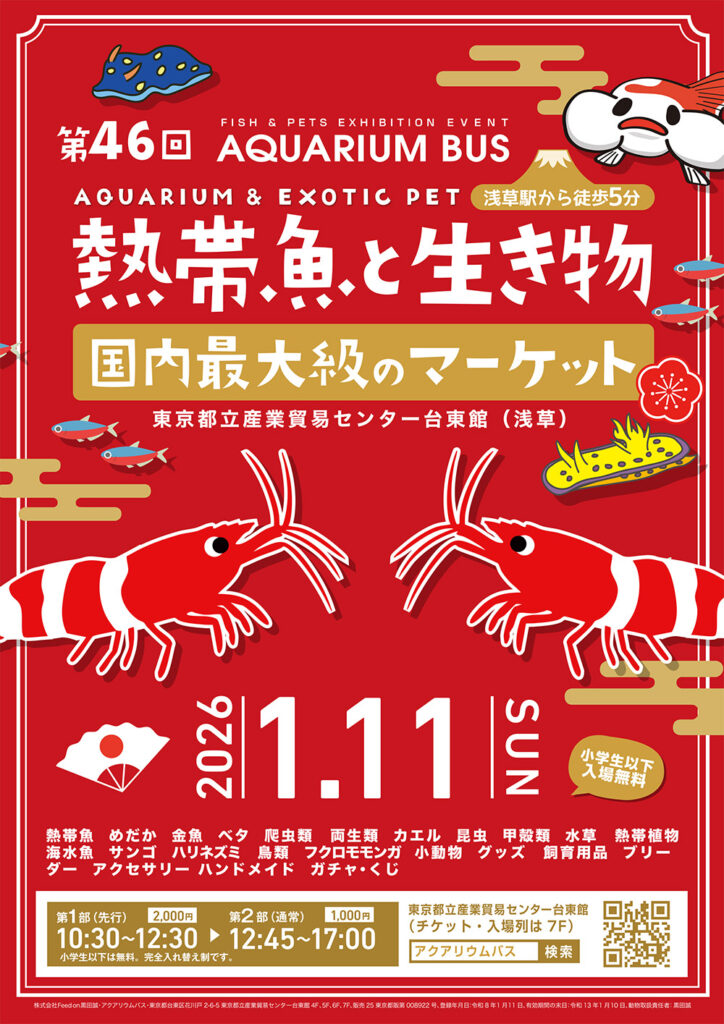

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

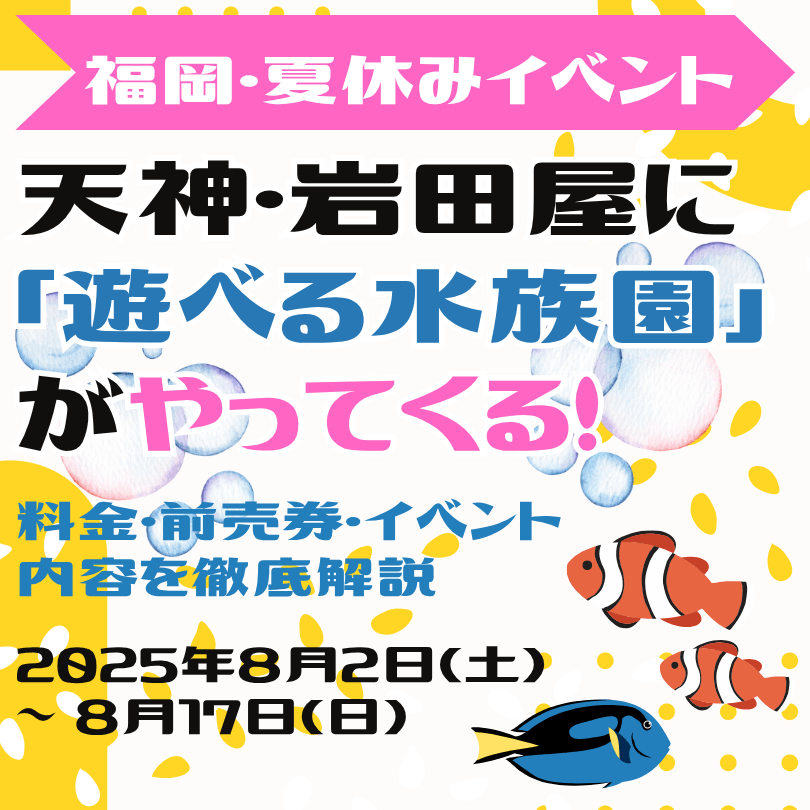

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方

-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説