日本の食文化に深く根ざし、多くの人々に愛されてきた、うなぎ。 夏の土用の丑の日には、香ばしい蒲焼を求めて行列ができる光景も珍しくありません。

しかし、その一尾が私たちの食卓に届くまでの背景にある、壮大な物語と深刻な危機を知る人は、そう多くはないかもしれません。私たちが口にするうなぎの未来は今、極めて不安定な状況に置かれています。

これは、うなぎという生物の神秘、そして日本の食文化の未来をかけた、壮大な挑戦の物語への入り口です。

謎に満ちた生命の旅路

ニホンウナギは、日本から約2,000km以上離れたマリアナ諸島沖の海域で産卵します。卵からふ化した仔魚は「レプトセファルス」と呼ばれる柳の葉のような透明な姿で、海流に乗って長い旅を始めます。

数ヶ月かけて成長したレプトセファルスは、日本の沿岸にたどり着くころには「シラスウナギ」と呼ばれる透明な針のような稚魚へと姿を変えます。河川や沿岸域で5年から15年ほど生活し、成長したうなぎは再び産卵のため、はるかな故郷の海を目指して旅立つのです。

100%天然資源に依存する養殖の現実

現在、日本で消費されるうなぎの99%以上が養殖によって育てられたものです。そして、その養殖に使われる種苗、つまりシラスウナギは、その全てを天然の資源に依存しています。

冬の夜、河口付近で採捕されたシラスウナギは、鹿児島、愛知、宮崎、静岡といった全国の養鰻(ようまん)業者のもとへ運ばれ、そこから長い時間をかけて、ようやく私たちが知るうなぎの姿へと育て上げられます。

この「天然のシラスウナギを捕獲し、育てる」という仕組みこそが、現在のうなぎを巡る問題の核心にあります。

静かに進行する資源の危機

そのシラスウナギの国内採捕量は、昭和50年代後半から低い水準で推移しており、時に極端な不漁に見舞われることもあります。資源の減少が懸念される中、日本、中国、台湾、韓国は、池入れ数量の上限を設定するなど、協調して資源管理に取り組んでいますが、状況は依然として厳しいままです。

天然資源の不確実性は、そのまま養鰻業者の経営を不安定にし、うなぎの価格高騰にも直結します。このままでは、うなぎが私たちの食卓から遠い存在になってしまう日も、訪れないとは限りません。

未来を拓く「完全養殖」への挑戦

この危機的な状況を根本的に解決し、うなぎ養殖の持続的な発展を目指すため、日本では国家的なプロジェクトとして「人工種苗生産」、通称「完全養殖」の技術開発が進められています。

親うなぎから卵を採り、人工的にふ化させ、シラスウナギまで育てる。天然資源に一切負荷をかけることのない、持続可能な養殖サイクルを確立するための挑戦です。

その道のりは、うなぎの謎に満ちた生態そのもののように、困難に満ちています。しかし、日本の研究者たちは、様々な分野の知見を結集し、厚い壁に一つずつ風穴を開けてきました。

次回から、その挑戦の核心である「5つの柱」を軸に、うなぎの未来を拓くための闘いの最前線を紐解いていきます。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日(現在の記事)

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

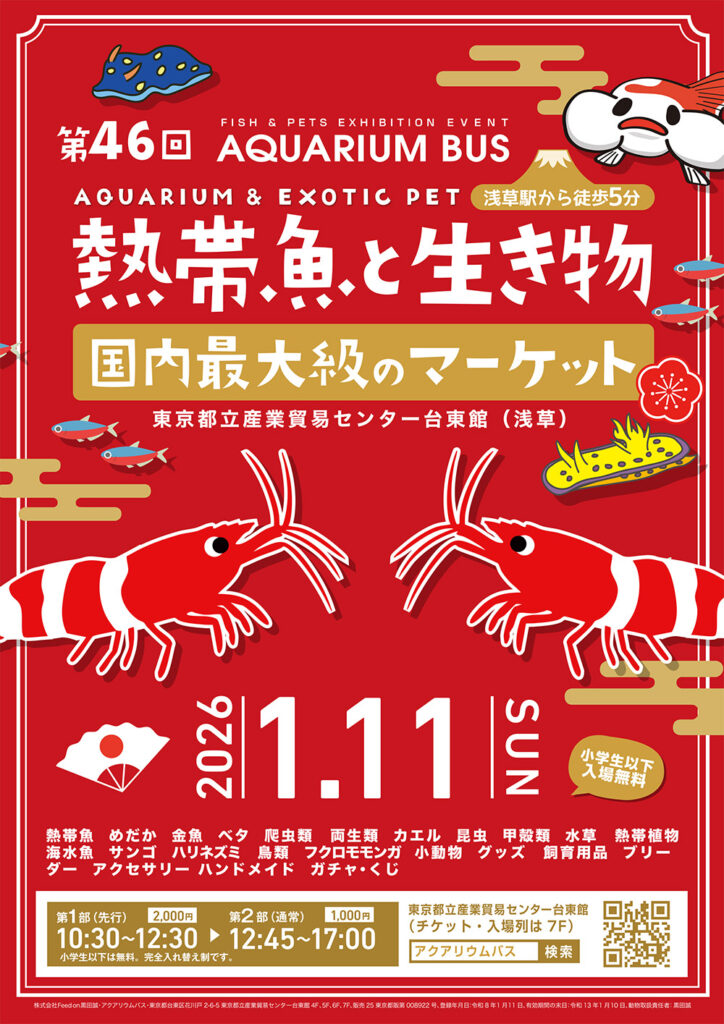

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

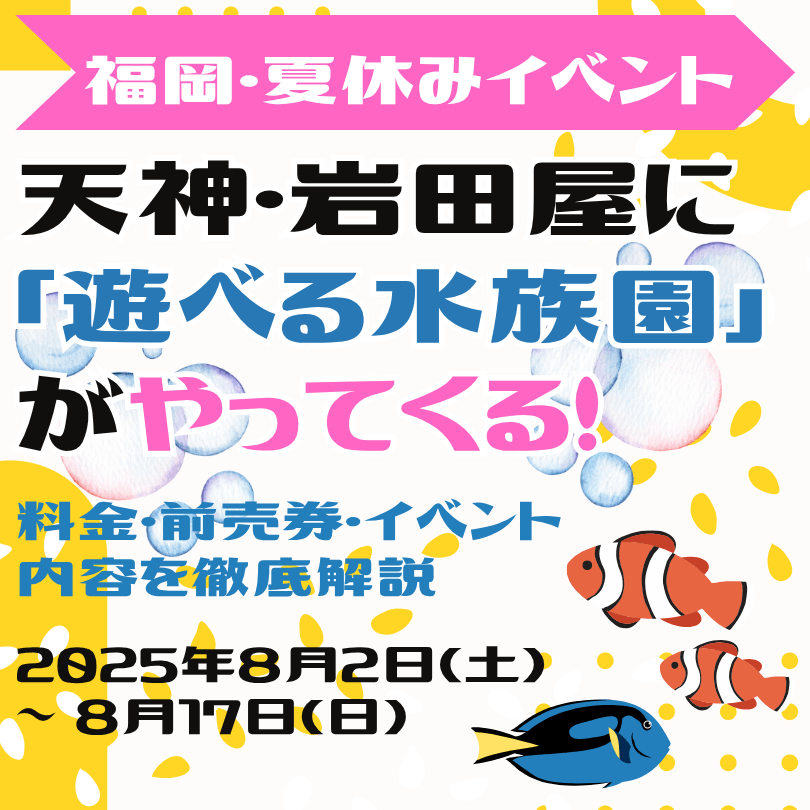

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方

-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説