人の手によって、無数のうなぎの仔魚が誕生しました。しかし、それは壮大な物語の始まりに過ぎません。ふ化したばかりの仔魚は、柳の葉のように透き通った「レプトセファルス」と呼ばれる姿。彼らの口はあまりに小さく、そして何を食べるのか、長い間謎に包まれていました。

「生命の誕生」という第一の関門を突破した研究者たちに、次なる問いが突きつけられます。 このか弱く小さな命を育むための、“最初の食事”は何か?

最初の発見、そして大きな壁

長い研究の末、研究者たちはついに仔魚が好んで食べるものを突き止めます。それは、意外にも「サメの卵」でした。この発見により、うなぎの仔魚を育て、生き延びさせる道が初めて拓かれたのです。

しかし、この発見は新たな壁の始まりでもありました。サメの卵は、いつでも、どこでも手に入るものではありません。安定的に供給することが極めて難しく、うなぎの大量生産を目指す上で、その原料調達は大きな課題となりました。

安定供給への道筋をつけた「代替飼料」

プロジェクトの次なる目標は明確でした。「サメの卵に代わる、安定的で、量産可能な餌を作り出すこと」。

研究は、より身近な食材へと向けられました。試行錯誤の末、鶏の卵黄や牛乳に含まれるタンパク質などを原料とした、量産可能な代替飼料の開発に成功したのです。

これは、希少な天然資源への依存から脱却し、完全養殖の工業化に向けた、非常に大きな一歩でした。

進化は止まらない。特許出願中の“最適化飼料”

しかし、研究者たちの探求はここで終わりませんでした。「もっと安く、もっと成長が良く、もっと多くの命を救える餌は作れないか」。

挑戦は、二段階で進められました。 まず、代替飼料の原料を見直し、より安価な原料を使った新しい飼料を開発。 次に、その新しい飼料の栄養バランスや配合を徹底的に分析し、仔魚の成長と生残率がさらに向上する「最適化飼料」を完成させたのです。

この最新の“最適化飼料”は、以前の飼料と比較して仔魚の成長も生残率も格段に良い成績を記録しており、その成果は特許出願中という事実が、その価値を物語っています。

究極の餌を目指して

サメの卵から、量産可能な代替飼料へ。そして、特許出願中の“最適化飼料”へ。うなぎの“最初の食事”は、日進月歩の進化を遂げています。

プロジェクトが次に見据えるのは、魚粉や魚油を使わない、環境にも配慮した持続可能で、さらなる低コストを実現する究極の餌の開発です。

こうして最高の食事が用意されても、仔魚たちが安心してそれを食べられる環境がなければ意味がありません。 物語は、彼らが育つ「揺りかご」、すなわち*新型水槽”開発の物語、第3の柱へと続きます。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて(現在の記事)

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

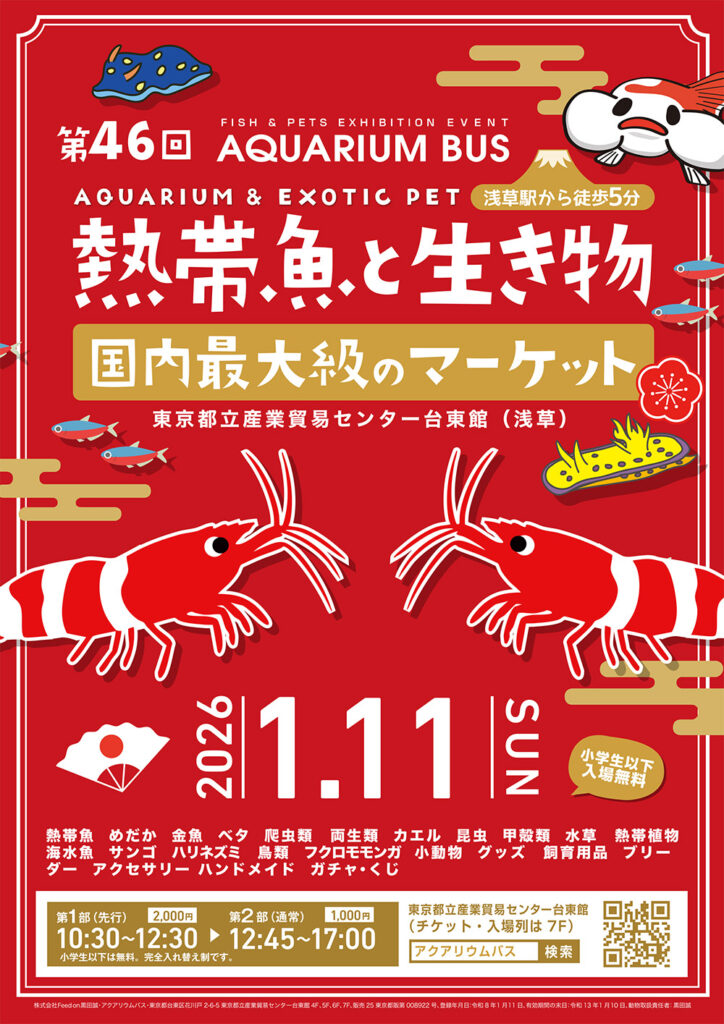

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

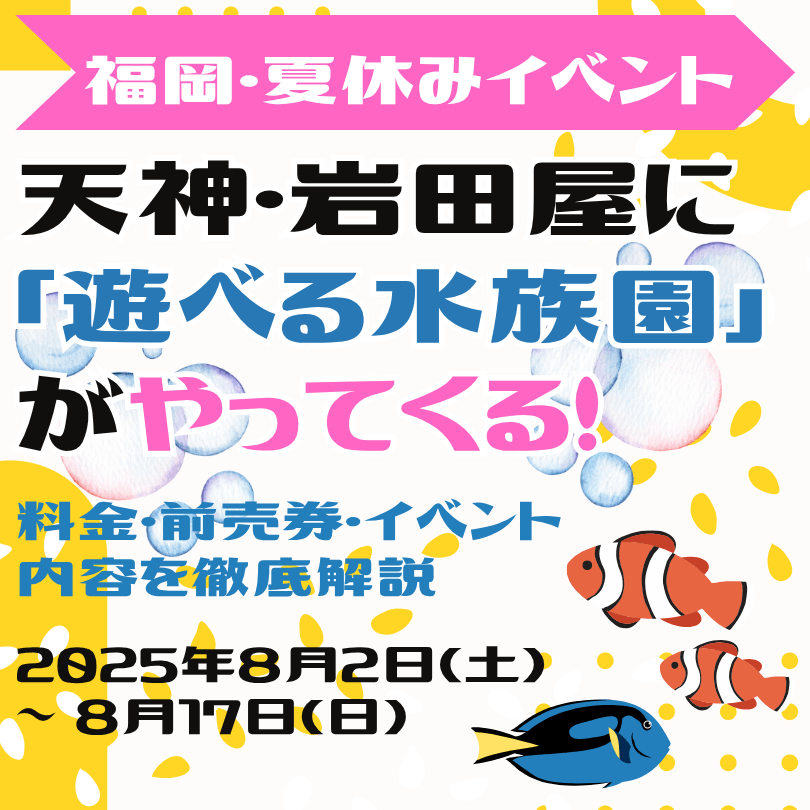

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方

-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説