最高の食事と、最高の揺りかご。 うなぎの仔魚を育てるための理想的な環境は、日本の研究者と技術者の手によって現実のものとなりました。

しかし、この成果を研究室の成功で終わらせず、日本の食卓へ届ける「産業」へと昇華させるためには、まだ解決すべき課題が残されていました。

一つは、あまりに膨大な「人の手間」。そしてもう一つは、うなぎ自身が持つ「成長の時間」です。 未来の安定供給を確実にするための、二つの先進的な挑戦が始まりました。

人の手を離れ、機械が命を育む「自動化」

仔魚の飼育は、24時間体制の、気の遠くなるような作業です。特に給餌は1日に何度も行う必要があり、その人件費は生産コストを押し上げる大きな要因でした。

そこでプロジェクトが開発したのが、照明や注水を連動させた「自動給餌システム」です。これにより、人の手を介さずに、最適なタイミングで、最適な量の餌を安定して与え続ける長期飼育に成功しました。

しかし、初期の装置は非常に高価で、広く普及させるにはコストの壁がありました。そこで研究チームは、本当に必要な機能だけを洗い出して再設計。その結果、コストを70%も削減した「廉価版」の自動給餌装置を完成させたのです。

これは、完全養殖の商業化というゴールに向けた、極めて現実的で、大きな一歩と言えるでしょう。

うなぎ自身の可能性を引き出す「育種」

もう一つの挑戦は、うなぎそのものに向けられました。「もっと短い期間で、もっと強く成長するうなぎを生み出せないか?」という、”エリートうなぎ”育成への挑戦です。

うなぎの仔魚期間(ふ化してからシラスウナギになるまで)は非常に長く、その分、死亡するリスクもコストも高くなります。研究により、この仔魚期間の長さが遺伝的な性質であることが証明されていました。つまり、優れた親を選んで交配を重ねれば、期間を短縮できる可能性があるのです。

プロジェクトでは、「ゲノム育種」という最先端の技術が用いられました。これは、DNA情報を解析し、成長が早いといった優れた性質を持つ親うなぎを科学的に選び出す技術です。

その成果は、驚くべきものでした。 わずか1世代の選抜で、仔魚期間を約7%も短縮することに成功したのです。

世代を重ねるごとにこの改良は蓄積されていくため、将来、より短い期間で大量にシラスウナギを生産できる可能性が、はっきりと示されました。

最後の関門へ

より効率的な「自動化」と、より優れた性質を持つ「育種」。 未来の安定供給に向けた二つの布石は、着実に打たれました。

技術開発の柱は、これで全てです。しかし、この壮大な物語には、まだ越えなければならない最後の、そして最大の関門が残されています。 それは、シビアな「経済」の問題です。

物語は、希望と現実が交錯する「社会実装」への道、終章へと続きます。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成(現在の記事)

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

【松山】四国初上陸!「鳥フェス松山2026」1/17-18開催。限定グッズや人気作家が大集結

-

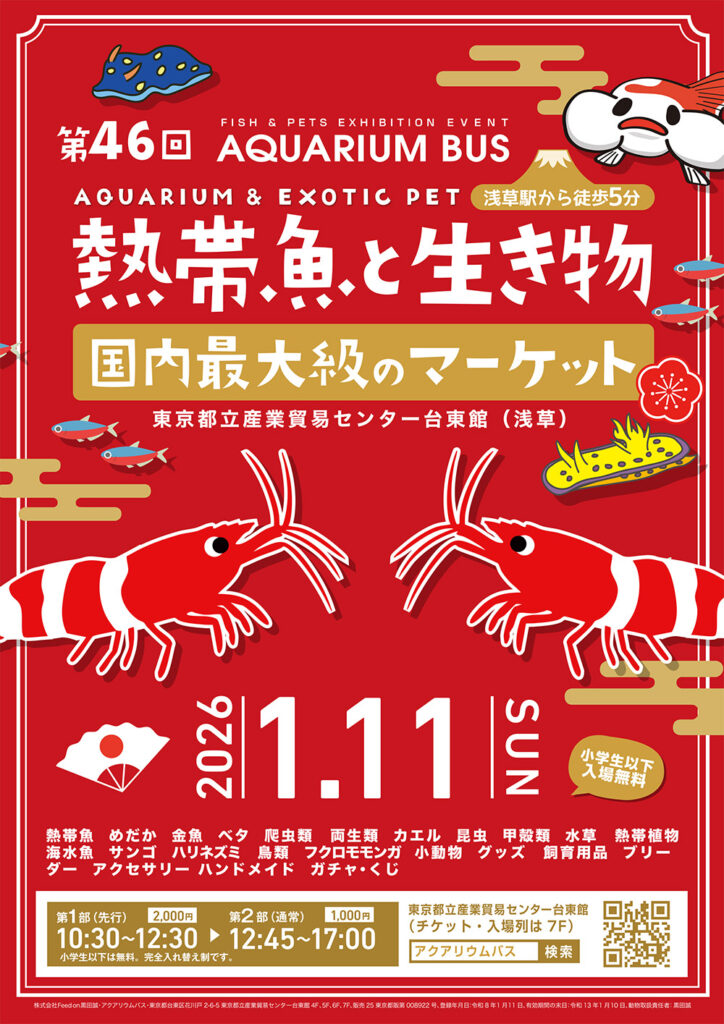

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

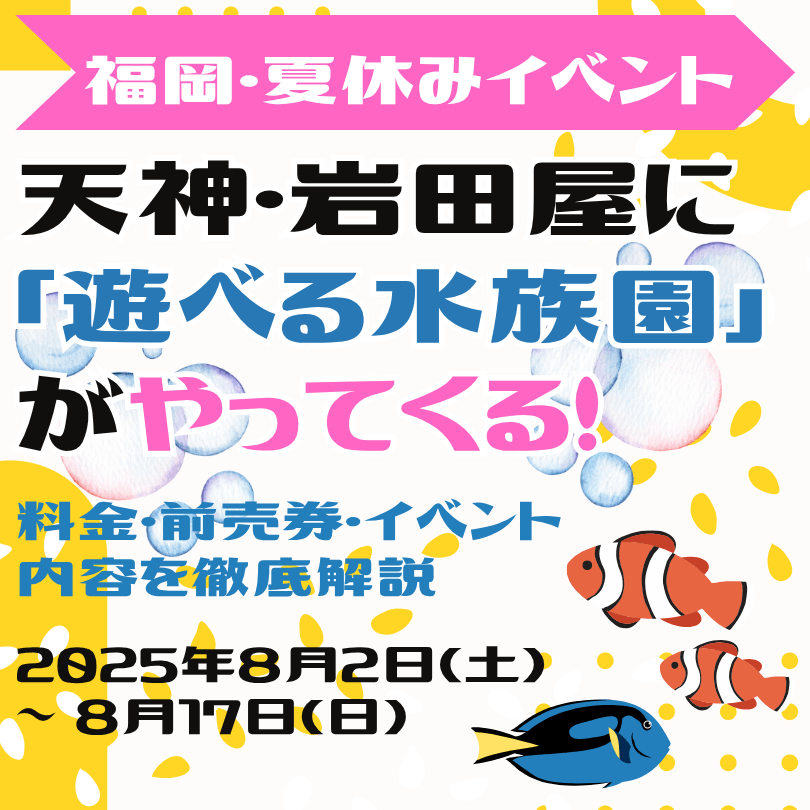

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方