人の手で生命の誕生をコントロールし、最高の食事を用意し、最適な揺りかごを設計し、未来のための自動化と育種を進める。

うなぎの完全養殖という、かつては夢物語とされた目標は、日本の研究者と技術者たちの手によって、その技術的な道筋がはっきりと示されました。生物学と工学の観点から言えば、その城はほぼ攻略されたと言っても過言ではないでしょう。

しかし、この壮大な物語には、最後に越えなければならない、最も高く、そして現実的な壁がそびえ立っています。 それは「コスト」という名の、最後の関門です。

越えるべき、コストという壁

どれほど優れた技術であっても、それを利用する養鰻業者が採算を度外視して導入することはできません。技術が社会に実装されるためには、経済的な合理性が不可欠です。

そして、これが現在の到達点です。

- 天然シラスウナギの価格:1尾 約180円~600円(平成24年~令和3年漁期)

- 人工種苗の生産コスト:1尾 約1,800円(令和5年度)

数々のブレークスルーを経て、かつては数万円とも言われたコストは劇的に下がりました。しかし、それでもなお、天然の稚魚との間には3倍以上の価格差が存在します。この差をどう埋めるのか。それが、完全養殖が直面する最大の課題です。

2050年への約束

この大きな課題に対し、国は明確な未来像を示しています。 2021年5月に策定された**「みどりの食料システム戦略」の中で、政府は「2050年までに、主要な養殖魚種において人工種苗比率100%を目指す」**という高い目標を掲げました。

これは、たとえ時間がかかろうとも、天然資源に依存しない持続可能な養殖体制を確立するという、国家としての強い意志の表れです。コストという現実的な課題から目をそらさず、未来への投資としてこの研究開発を継続していくという約束でもあります。

現在、プロジェクトで培われた飼育技術は、全国の県の水産試験場や民間の養鰻企業へと移転され始めています。研究室から現場へ。オールジャパン体制で、さらなるコストダウンと安定化への挑戦が続いています。

私たちの食卓へ、物語は続く

うなぎの完全養殖を巡る物語は、まだ終わっていません。それは、絶滅の危機に瀕した一つの生命と、私たちの食文化の未来を守るための、現在進行形のドキュメンタリーです。

今、私たちがスーパーで目にするうなぎの価格は、不安定な天然資源に依存する、現代の危ういバランスの上に成り立っています。そして、研究者たちが挑むコストとの闘いは、未来の世代も安心してこの食文化を享受できるようにするための、未来への仕送りなのかもしれません。

技術のバトンが渡され、多くの人々が関わり始めた今、希望は確かに、その輪郭を濃くしています。

【連載】うなぎの未来を巡る物語

- 第1回:食卓から消える日

- 第2回:人の手で「産卵のスイッチ」を入れる

- 第3回:最初の食事 “奇跡の餌”を求めて

- 第4回:命の揺りかご 新型水槽、設計の秘密

- 第5回:未来への布石 自動化と”エリートうなぎ”の育成

- 第6回:希望と現実 そして食文化の継承(現在の記事)

あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事

水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。

-

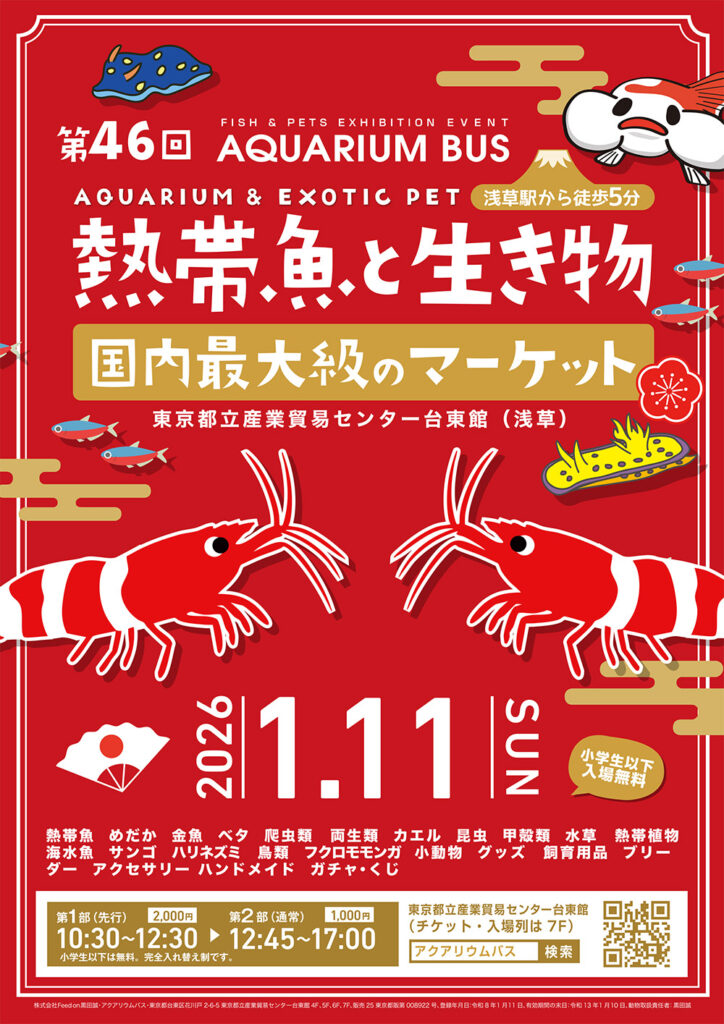

浅草で「第46回アクアリウムバス」開催!1月11日は国内最大級の生き物マーケットへ

-

【2026正月】池袋サンシャインシティで「獅子舞」や「初日の出」を満喫!水族館の“生き物お年玉”も注目

-

【サンシャイン水族館 2026福袋】即完売の体験型福袋が12/20(土)12時発売!裏側見学や『エイの歯』などの“落とし玉”入り

-

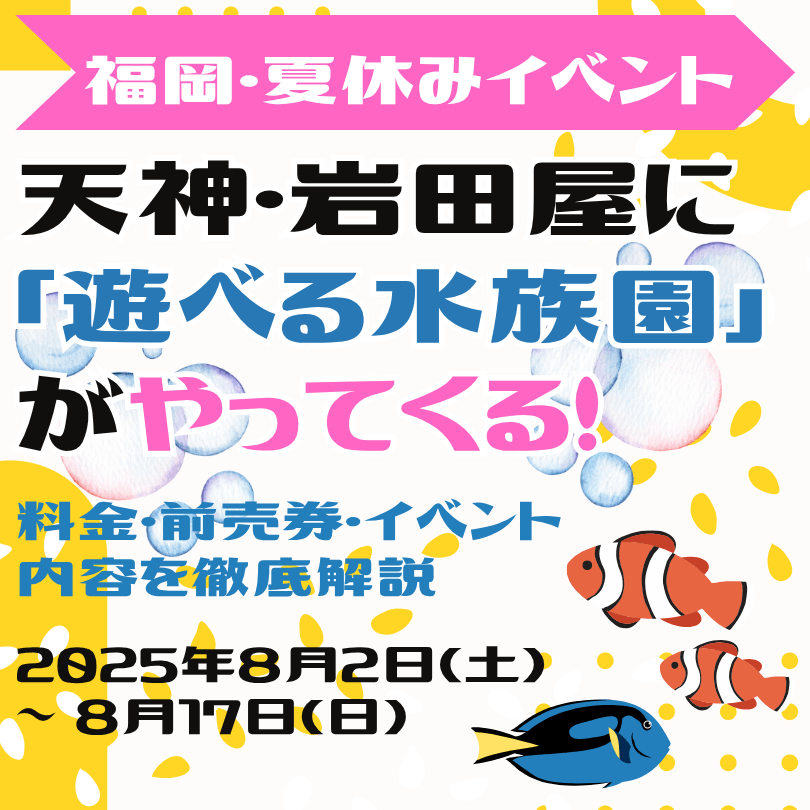

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説

-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方

-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説