「寺沢貞宗」―秀吉も愛した、秘められたる美と歴史

名刀「寺沢貞宗」に刻まれた、武将たちの熱き魂と美の軌跡。

貞宗とは何者か?~名刀を生み出した天才刀工の謎~

相州伝の起源と発展

鎌倉時代後期、武士たちの心を奪った刀剣、それが相州伝。幕府の期待に応え、最高の刀剣を生み出すために生まれたこの流派は、新藤五国光を祖とし、正宗によって頂点を極めました。折れず、曲がらず、甲冑をも断ち切る。そんな夢のような刀剣を追い求め、彼らは地鉄を組み合わせ、刀身を鍛え上げました。その美しさと実用性を兼ね備えた刀は、武士たちの魂を象徴し、時代の寵児となったのです。

貞宗の系譜と伝説

正宗の弟子か、はたまた養子か。貞宗は、相州伝を代表する刀工でありながら、その生涯は謎に包まれています。「正宗十哲」に数えられるほどの卓越した技術を持ちながら、その実像は多くの逸話の中に埋もれています。甘露寺の僧に師事したという説、正宗との出会いの物語。真実は定かではありません。しかし、これらの逸話は、貞宗の才能が早くから注目され、正宗がその育成に力を注いだことを物語っています。

貞宗の作風と美学

正宗が追求した実用性と華やかさ。貞宗は、そこに豪壮さを加えました。特に短刀においては、大ぶりで反りのあるものが多く、その作品は国宝や重要文化財に指定されるなど、高い評価を受けています。貞宗の刀は、師の作風を受け継ぎながらも、より緻密で美しい地肌を持ち、見る者を圧倒する力強さを秘めています。それは、まるで美術品のように、見る者の心を奪います。

貞宗の刀身彫刻~神仏への祈りを込めて~

貞宗は、刀身彫刻の名手としても知られています。まるで爪で彫ったかのような精緻な彫刻は、神仏への祈りを込めたものでした。特に、二筋樋(※)は貞宗が考案したとされ、その技術は後世の刀工たちにも影響を与えました。

※同じ太さの細い溝(樋)を2本平行に彫ったもの

「寺沢貞宗」の美を解剖~形状、刃文、彫刻、そのすべて~

「寺沢貞宗」の形状~反りのない、凛とした美しさ~

「寺沢貞宗」は、平造、三つ棟、反りがないという、独特の形状をしています。約29.4cmの刀身は、小板目肌の地鉄に、湾れに互の目が交じる刃文、そして精緻な刀身彫刻が施されています。その美しさは、見る者を惹きつけ、心を奪います。

刃文と地鉄~貞宗の技が光る、美の結晶~

「貞宗肌」とも称される美しい地鉄。湾れに互の目が交じる華やかな刃文。金筋や稲妻が輝き、見る者を魅了します。その美しさは、まさに貞宗の技の結晶と言えるでしょう。

刀身彫刻~神仏と武神の力が宿る~

「寺沢貞宗」には、表に爪形付きの剣、裏には二筋樋が彫られています。あるいは、梵字や鉾旗、三鈷柄の剣など、様々な彫刻が存在したとも言われています。これらの彫刻は、単なる装飾ではなく、神仏や武神の力を宿し、所有者を守るためのものでした。

武将たちの愛刀物語~「寺沢貞宗」が辿った、数奇な運命~

寺沢広高と豊臣秀吉~名刀が結ぶ、武将たちの絆~

「寺沢貞宗」の号は、寺沢広高が所有していたことに由来します。秀吉の家臣であった広高は、この名刀を秀吉に献上しました。それは、広高から秀吉への、深い敬愛の証でした。

織田有楽斎(織田長益)~文化人も魅了した、名刀の輝き~

秀吉から織田有楽斎へ、そして再び寺沢広高、徳川秀忠へ。「寺沢貞宗」は、名だたる武将たちの手を渡り、その度に物語を紡いできました。それは、単なる刀剣ではなく、歴史を動かした名品だからこそ。

徳川秀忠と紀州徳川家~将軍家を飾る、至宝の輝き~

徳川秀忠から紀州徳川家へ。将軍家を飾る至宝として、大切に保管されてきた「寺沢貞宗」。それは、武将たちの魂を繋ぐ、歴史の証人です。

現在の所在~東京国立博物館に、今もなお煌めく~

現在、「寺沢貞宗」は東京国立博物館に収蔵されています。国宝に指定されたその美しさは、今もなお、見る者の心を奪い、惹きつけてやみません。

「寺沢貞宗」に会える場所

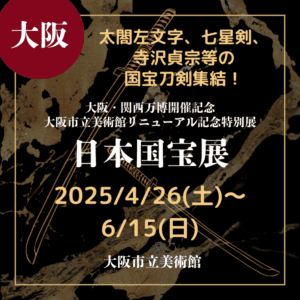

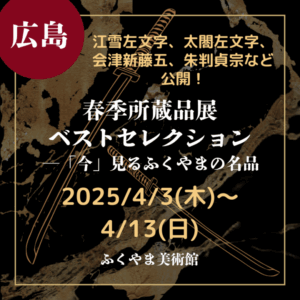

【大阪・刀剣展示】【2025/4/26(土)~6/15(日)】太閤左文字、七星剣、寺沢貞宗等の国宝刀剣集結!『大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展「日本国宝展」』