はじめに:鎌倉初期の名匠・一文字則宗

一文字則宗(いちもんじ のりむね)は、備前国(現在の岡山県南東部)の刀工です。多くの資料で承元年間(1207年~1211年頃)の人物とされていますが、一部には元暦年間(1184年~1185年)頃とする説も見られます。年紀銘を持つ作品が少ないため、作風などから活動時期が推定されています。

後鳥羽院御番鍛冶の栄誉

則宗の生涯で特筆すべきは、後鳥羽上皇が設けた「御番鍛冶」の一人として奉仕したことです。刀剣に深い造詣を持った後鳥羽上皇は、承元2年(1208年)頃から、全国各地より名工を京都へ召し出し、月番制で刀剣を製作させました。上皇自らも焼入れに携わったと伝えられるこの制度は「菊御作」とも呼ばれ、日本刀の黄金時代を現出させたと評価されています。

記録によれば、則宗はこの名誉ある御番鍛冶として、正月番または十一月番を務めたとされています。これほどの名誉ある役に選ばれた事実は、則宗が当時すでに全国屈指の名工であったことを物語っています。後鳥羽上皇のこの試みは、刀剣製作を実用的な武具から、精神性を帯びた芸術の域へと高める契機となったとも言われます。則宗がこの歴史的な事業の中核を担ったことは、彼の技量がいかに高く評価されていたかを示す証左と言えるでしょう。

「菊一文字」の伝説と真実

一文字則宗は、しばしば「菊一文字則宗」という勇壮な名で語られます。これは、後鳥羽上皇に仕えた功により、皇室の紋である菊紋や「一」の字を銘に切ることを許されたという伝承に由来します。

しかしながら、今日の刀剣研究においては、この「菊一文字」という呼称について慎重な見解が示されています。後鳥羽上皇が作刀に関与し菊紋が入れられた刀は「菊御作」と呼ばれ、中でも一文字派の作刀が多かったために「菊一文字」と称されるようになったとされています。則宗は御番鍛冶の筆頭格であったため、その名と結びつけられたと考えられます。しかし、則宗自身が「菊一文字」と銘を切った刀は現存せず、また鎌倉時代に製作された則宗の在銘作で、菊紋と「一」の字が並んで刻まれたものも確認されていません。現存する菊と「一」の銘が並ぶ刀は、江戸時代の刀工の作であるとされています。

則宗が菊紋や一文字を切ることを許されたという説がある一方で、菊紋のある作は後鳥羽上皇の御作とするのが説もあるようです。つまり、「菊一文字」とは、則宗個人の銘というよりは、後鳥羽上皇の勅命により製作された一文字派の刀、あるいは菊紋が施された刀に対する一種の尊称(ブランド名)のようなものであった可能性が高いのです。 この伝説は、歴史的な名品や人物にまつわる物語が時代を経る中で形成され、時に装飾されていく好例ですが、その背景には後鳥羽上皇の刀剣への情熱と、則宗ら一文字派刀工の卓越した技量、そして皇室との繋がりがあったことは間違いありません。

4. 則宗の作風:古備前と福岡一文字の架け橋

一文字則宗の作刀は、備前刀の歴史における重要な過渡期を体現しています。

- 古備前派との比較(継承と革新): 則宗の作は、姿や地鉄において、彼以前に隆盛した古備前派の様式と多くの共通点を持っています。 しかし、そんな中でも則宗独自の進化も見られます。これは、古備前派の伝統を基礎としつつ、より華やかさや技巧性を追求した結果と考えられます。

- 後の福岡一文字派との比較: 則宗の作風は、鎌倉中期に全盛期を迎える後続の福岡一文字派(吉房、助真など)の絢爛豪華な作風と比較すると、やや地味・穏やかとも評されます。 則宗は、古備前の風格を継承しつつ、後の福岡一文字へと繋がる新しい要素を示した、備前刀の歴史における重要な過渡期の刀工と言えるでしょう。

則宗の代表作

一文字則宗の在銘作は極めて少なく、その一点一点が非常に貴重です。

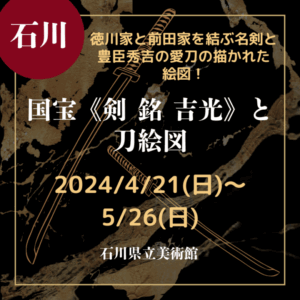

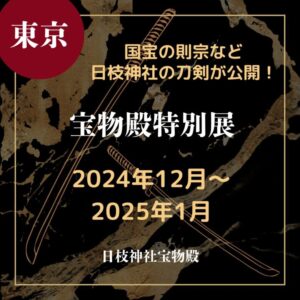

- 国宝 太刀 銘 則宗(日枝神社蔵): 最も名高い傑作の一つ。刃長約78.5cm、反り約2.7cm。「則宗」の二字銘。 日枝神社の記録によれば、江戸時代、三代将軍徳川家光が、後に五代将軍となる徳川綱吉の初宮参りの際に奉納したと伝えられています。

【主な現存する則宗作の刀剣(まとめ表)】

| 名称 | 種別 | 所蔵・伝来 | 備考・逸話 |

|---|---|---|---|

| 太刀 銘 則宗 | 国宝 | 日枝神社 | 徳川家光が綱吉初宮参りで奉納 |

| 太刀 銘 則宗 | 御物 | 宮内庁 | 最上級作とされる |

| 太刀 銘 則宗 | 重要文化財 | 岡山県立博物館 | 現存する貴重な在銘作 |

| 太刀 銘 則宗 | 重要文化財 | 三井記念美術館 | 同上 |

| 刀 無銘 伝則宗 | 重要文化財 | 忌宮神社 | 大磨上無銘 |

| 太刀 銘□前国則宗 | 重要文化財 | 愛宕神社(京都国立博物館へ寄託) | ・名物二ツ銘則宗 ・『享保名物帳』記載 ・銘は「備前国則宗」とされる ・足利尊氏所持と伝わる |

| 太刀 銘 則宗 一 | 佐野美術館 | ||

| 太刀 銘 則宗作 | 徳川美術館 |

則宗の遺産と後世への影響

- 歴史的評価と希少性: 一文字則宗は、多くの刀剣書で古刀期の最高評価である「古刀最上作」に列せられています。後鳥羽院御番鍛冶という由緒、福岡一文字派の祖としての役割、現存作の芸術性と希少性(文化庁の資料にも「貴重である」と記載)が、その評価を不動のものとしています。在銘作は数えるほどしか確認されていません。

- 福岡一文字派の隆盛: 則宗が開花させた福岡一文字派は、子とされる助宗・安則を経て、吉房・助真・則房といった名工たちにより鎌倉中期に最盛期を迎えます。彼らは則宗の作風を発展させ、より華やかで豪壮なスタイルを確立しました。福岡一文字派は備前刀を代表する流派の一つとして、日本の刀剣史に大きな足跡を残しました。則宗はその源流に位置します。

- 誤解と真実:沖田総司と則宗の刀: 幕末の新選組・沖田総司が「菊一文字則宗」を愛用したという話は広く知られていますが、これは小説などに端を発する創作であり、史実ではないというのが現在の通説です。当時すでに国宝級の価値があった則宗の刀を、沖田が個人的に所有することは経済的にも現実的ではなかったと考えられています。しかし、この伝説が生まれるほど、「菊一文字則宗」の名が魅力的であったことの証左とも言えます。

まとめ:語り継がれる名工の物語

一文字則宗は、鎌倉時代初期に備前国で活躍し、後鳥羽上皇の御番鍛冶を務め、福岡一文字派の礎を築いた、日本刀剣史上屈指の名工です。古備前の風格を継承しつつ、後の福岡一文字へと繋がる新たな要素を示しました。 現存作は極めて少ないものの、日枝神社蔵の国宝太刀や御物を筆頭に、その作品は最高級の評価を受けています。『享保名物帳』にも名を連ね、また「菊一文字」や沖田総司の愛刀といった伝説も生まれ、その名声は時代を超えて語り継がれています。 則宗の作品と、彼が残した福岡一文字派という遺産に触れることは、鎌倉時代の武士の美意識や刀工の技、そして歴史と伝説が織りなす日本の刀剣文化の奥深さを知る貴重な機会となるでしょう。