本記事は、根津美術館にて開催される美術展 在原業平生誕1200年記念 特別展 「伊勢物語-美術が映す王朝の恋とうた-」を、皆様がより深く、多角的に楽しむための、私たち「黄昏探求舎」からのささやかな「探求のヒント」です。

公式の展示構成を「道標(みちしるべ)」としながら、時に大胆な独自解釈を交えることで、作品に秘められた物語の奥深さに迫ります。ここに記されたのは、あくまで一つの視点。本当の「答え」は、ぜひ、根津美術館にて、あなたの目でご確認ください。

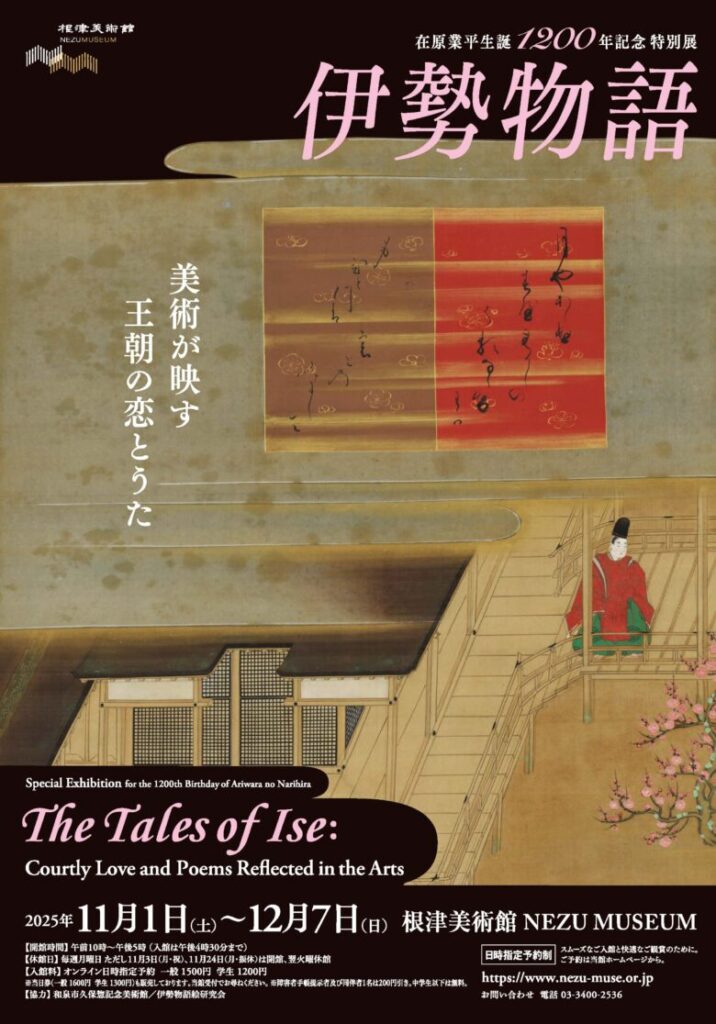

「伊勢物語」ポスター画像

1200年続く恋の物語は、様々な美術品でどのように描かれてきたのか

こんばんは、「黄昏探求舎」へようこそ。今宵の探求のテーマは、「恋」だよ。平安のプレイボーイ、在原業平が遺した、1200年続く恋の物語……そこから生まれた美術品の数々を紹介する東京・南青山の根津美術館 在原業平生誕1200年記念 特別展 「伊勢物語-美術が映す王朝の恋とうた-」だ。2025年11月1日(土)から12月7日(日)まで開催するよ。

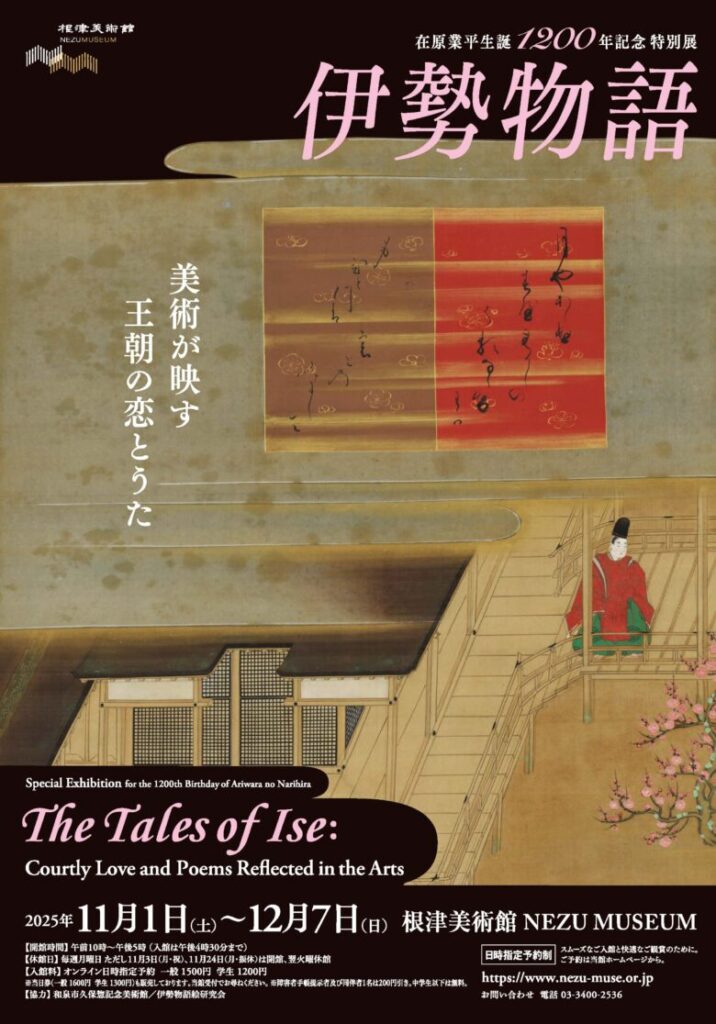

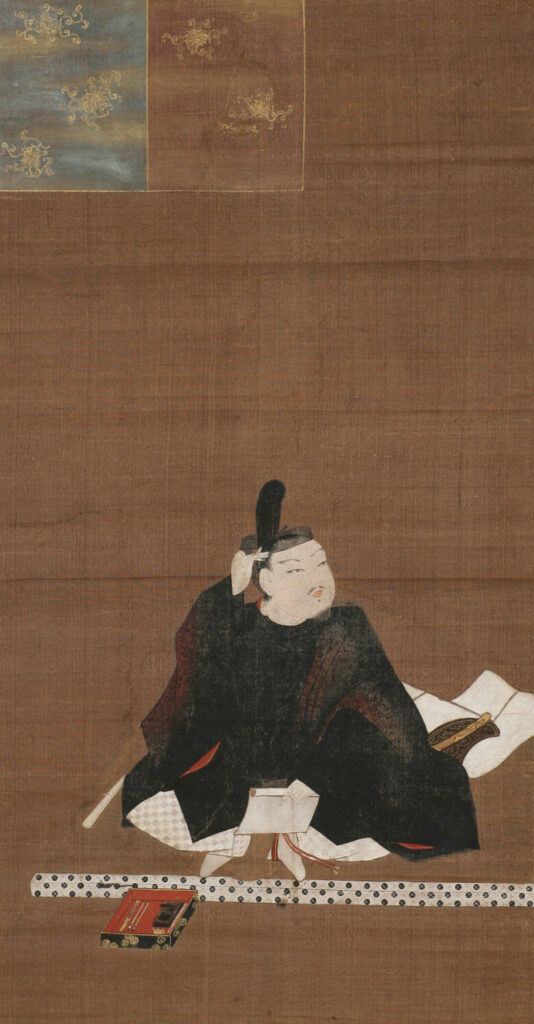

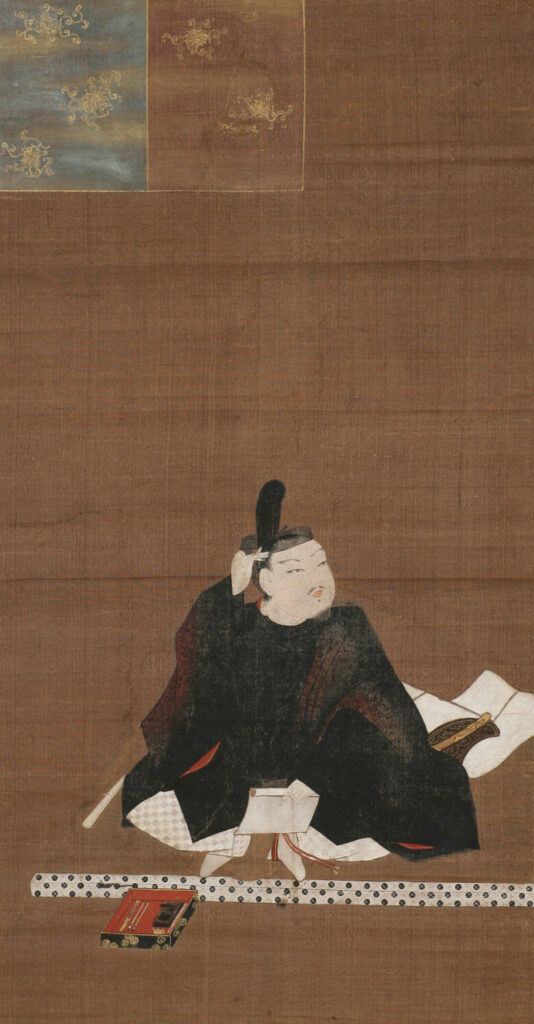

在原業平、生誕は825年。今から1200年前の人物だな。彼の和歌を核とした『伊勢物語』は、125の章段から構成され、『源氏物語』と並び、1000年以上に渡って日本の文化に影響を与え続けた、超ロングセラーIP(知的財産)だ。分析のしがいがある。

在原業平像 室町時代 16世紀 根津美術館蔵

へぇ。じゃあ、昔の人の『伊勢物語』の“ファンアート展”みたいなもんか!

ふふ、近いね、夏目くん。だが、この展覧会の本質はそこじゃない。わずか三十一文字の詩を、どうやって視覚芸術に落とし込むか。その、時代ごとの天才たちの『解(かい)』を見ていこうじゃないか。

鎌倉時代の答え。現存最古の絵巻が示す「誠実な翻訳術」

まずは、展覧会の第1章「在原業平と伊勢物語─古筆と古絵巻─」で紹介されている、鎌倉時代の『伊勢物語絵巻』から見ていこうか。これが、三十一文字の恋を絵にする、という難問に対する、最も初期の、そして最も誠実な解法……「物語を、そのまま描く」だよ。

重要文化財 伊勢物語絵巻(部分) 鎌倉時代 13〜14世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵 11月1日(土)〜16日(日)展示

データによれば、これは『伊勢物語』を題材とした現存最古の彩色絵巻だ。だが、それ以前、平安時代に書写されたという『伊勢物語切』も展示されている。そこでは、まだ物語ではなく、「書」そのものの美しさが主役だった。絵巻の登場で、初めて物語が具体的な「絵」になったわけだ。

そう。『伊勢物語絵巻』の描いた場面は第23段「立田越え」。夫の浮気を知りつつも、その身を案じる歌を詠む妻の姿を描いている。和歌が詠まれた「状況」と「心情」を非常に誠実に描き出す、最も直接的な解法だね。

なるほどな。これなら、物語を知らなくても、絵を見れば一発で分かるぜ。

江戸時代の進化。「版本」が生んだ、二人の天才

だが、江戸時代に入ると、状況が大きく変わる。展覧会の第2章「描かれた伊勢物語─歌とともに─」の鍵は、挿絵入りの版本(はんぽん)が出版されたことだ。これにより、『伊勢物語』は大衆化し、絵画表現への関心も一気に高まった。

なるほどな。それで、色んな絵師が伊勢物語を描き始めたってワケか!

その通り。そして、この時代に、二人の天才が現れる。まず見てほしいのが、この岩佐又兵衛の『伊勢物語 梓弓図』だ。

重要文化財 岩佐又兵衛 伊勢物語 梓弓図 江戸時代 17世紀 文化庁蔵

うわ…!なんか、すごいドロドロしてそうな雰囲気だな…。

ふふ、君は感受性が豊かだね。これは、第24段「梓弓」。3年間も都に行っていた男が、故郷に残した女の元へ帰ってきた場面さ。

感動の再会!…じゃないよなあ、この雰囲気は。

……残念ながらね。男の留守中に、別の男から求婚されていた女は、今更帰ってきても……と、男を拒絶する。男は、その言葉を聞いて、黙って去っていく……。その、男女の心が、決定的にすれ違う、痛々しい瞬間を、又兵衛は描いたんだ。

なるほど。岩佐又兵衛は、「浮世又兵衛」の異名を持つ。

美術史学者の辻惟雄先生が浮世絵の元祖と定義するのもうなづけるような……一種卑俗とも言ってしまえるような描写をしている。恨みがましい目つきや頬の赤らみ、くねった長い指などを描くことで、その人物の内面…嫉妬や、悲しみ、怒りといった、ドロドロとした感情を表現した。極めてウェットな表現主義だな。

そう。そして、又兵衛とは対照的なのが、宮廷絵師である土佐光起の『伊勢物語図 行く水に数かく』だ。彼は、絵の中にさらに別の「返歌」を書き込むという、重層的な表現を試みた。ウェットな又兵衛に対し、こちらは極めてドライで、知的なアプローチと言えるだろうね。

究極の翻訳術。「留守模様」に込められた、見る者への信頼

なあ、この硯箱、めちゃくちゃ綺麗だけど、どこが伊勢物語なんだ?人が一人も描かれてないぜ?

八橋蒔絵硯箱 江戸時代 17世紀 サントリー美術館蔵

こっちの扇の絵もそうだ。橋とカキツバタだけで、人がいない

扇面歌意画巻(部分) 江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

それこそが、展覧会の第3章「伊勢物語の意匠─物語絵と歌絵のあわい─」で提示される、究極の解法「登場人物を、描かない」さ。その二つ……『八橋蒔絵硯箱』と『扇面歌意画巻』が、その最高の答えだよ。

なるほど。これは「留守模様(るすもよう)」という技法だな。物語の主人公をあえて描かず、背景や小道具だけで、その場面を鑑賞者に連想させる。和歌のモチーフのみを表す「歌絵」の伝統と、深く関わっているようだな。

どういうことだってばよ?

硯箱も、扇の絵も、テーマは第9段の「八橋」だ。そこに登場する「かきつばた」と「八橋」という、場面を象徴するキーワード(モチーフ)だけを描くことで、鑑賞者の頭の中にあるデータベースから、関連する和歌と物語の記憶を、自動的に引き出させる。最小限のデータで、最大限の感動を引き出す、究極のデータ圧縮術だ。

そう。これは、作り手から、我々見る者への、最大限の「信頼」の証なのさ。「言わなくても、分かるだろう?」という、粋な対話だよ。硯箱という日常の道具に、そして扇という優雅な遊びの中に、壮大な物語を閉じ込める。これぞ、日本人が育んできた、最高の美学だね。

三十一文字の宇宙。なぜ『伊勢物語』は、我々を魅了し続けるのか

いやー、面白かったな!同じ物語でも、時代や作者によって、全然見せ方が違うんだな!

そうだろう?三十一文字という、あまりにも短い詩だからこそ、後世の芸術家たちの想像力を、無限に掻き立てたんだ。どう描くか、という「翻訳」の余地が、無限にあったのさ。

ふむ。つまり、『伊勢物語』とは、それ自体が完成された「答え」なのではなく、1000年以上に渡って、無数のアーティストにインスピレーションを与え続ける、永遠の「問い」なのだな。

在原業平生誕1200年記念 特別展 「伊勢物語-美術が映す王朝の恋とうた-」開催概要

さて、ここまでで紹介した展示品はほんの一部。これら以外にも多数の『伊勢物語』から生まれた美術品が展示されているよ。

他の展示品が伊勢物語をどのような「翻訳」して表現しているのか……絶対に行って確かめてみたいぜ!

| 企画展名 | 在原業平生誕1200年記念 特別展 「伊勢物語-美術が映す王朝の恋とうた-」 |

| 会場 | 根津美術館 展示室1・2・5 |

| 会期 | 2025年11月1日(土)~12月7日(日) |

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 ただし11月3日(月・祝)、11月24日(月・祝)は開館、翌火曜休館 |

| 観覧料 | オンライン日時指定予約 一般1500円、学生1200円、中学生以下は無料 |

| 公式サイト | 根津美術館 |

アクセス情報

東京メトロ銀座線・半蔵門線、千代田線「表参道駅」下車

A5出口(階段)より徒歩8分

B4出口(階段とエスカレータ)より徒歩10分

B3出口(エレベータまたはエスカレータ)より徒歩10分

注目したい美術・工芸イベント

イベント情報を探す

2026年1月

-

【福岡市博物館】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目の豊臣秀長を学ぶ!中野等総館長の歴史講座が1/24開催(参加無料)

-

【茨城】VRで江戸の旅へ!企画展「博物館でツーリズム」開催中。偕楽園コラボで無料になる裏技も【歴史館】

-

【東京・上野】11/26~3/1開催!国立科学博物館で企画展「ワニ」。巨大ワニの全身骨格も常設料のみで観覧可

-

【12/16~1/25】京都国立博物館 新春特集展示「うまづくし—干支を愛でる—」開催!2026年の干支・馬が大集合

-

【10/8~4/19】中原中也記念館 企画展「中也、この一篇――「汚れつちまつた悲しみに……」」開催(山口市)

-

【12/13~3/8】特別展 古代エジプト展が福岡市美術館で開催!ミイラ含むブルックリン博物館の至宝約150点集結

-

【2026/1/20~3/15】特別展「平戸モノ語り 松浦静山と熈の情熱」が九州国立博物館で開催!九博20周年記念

-

【10/25~1/12】特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が大阪市立美術館で開催!万博の人気作が集結

-

【2026年】逸翁美術館で鳥の展覧会「とりマニア」開催!野鳥観察漫画家のトークイベントも

-

【2025年】高知で「武市半平太展」開催!刀剣乱舞ONLINEコラボも決定

-

【原画展】大牟田市で降矢なな「奇想天外原画展」開幕!『ともだちや』の世界とキツネのファッション公開【2025年10月10日(金) ~ 2026年4月12日(日)】

-

【国立科学博物館】特別展「大絶滅展」徹底解説!見どころ、福山雅治コラボ、お得なチケット情報も

▼地域別まとめ

▼美術・工芸の総合情報

「美術・工芸」新着一覧

-

【遠征民必見】福岡市博物館に近いホテル&おすすめ宿泊エリア3選!バス・地下鉄アクセスも解説

-

2/21〜3/22開催|豊橋で移動美術館「クロスボーダー:越境する美術」!名画・名陶が観覧無料

-

【2026年大阪開催】「水滸伝」で辿る、日中1000年の英雄譚(ヒーロー)と“推し活”の歴史!歌川国芳「通俗水滸伝」現存74作品も一挙公開【2026年7月11日(土)~9月6日(日)】

-

【福岡市博物館】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目の豊臣秀長を学ぶ!中野等総館長の歴史講座が1/24開催(参加無料)

-

【茨城】VRで江戸の旅へ!企画展「博物館でツーリズム」開催中。偕楽園コラボで無料になる裏技も【歴史館】

-

【栃木・佐野】12月若冲公開!吉澤記念美術館「関東南画の良き友」展。画人たちの友情を手紙と名画で辿る

-

【長崎】12/20チケット発売!「田中達也展 みたてのくみたて」県美術館で開催。日常をアートに変える見立ての世界

-

【東京・上野】11/26~3/1開催!国立科学博物館で企画展「ワニ」。巨大ワニの全身骨格も常設料のみで観覧可

-

【福岡・門司港】「港のネコ展」が11/21(金)より大連友好記念館で入場無料開催!保護猫チャリティーも実施

-

【琵琶湖博物館】企画展「川を描く、川をつくる」第3期展示が10/21(火)開始。「大津瀬田川流域絵図」など貴重な古地図26点が新登場

-

「京都 大佛師 松本明慶工房 仏像彫刻展」が11/18より開催。約300体が大丸福岡天神店に集結

-

【12/16~1/25】京都国立博物館 新春特集展示「うまづくし—干支を愛でる—」開催!2026年の干支・馬が大集合

-

【東京都美術館】「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱~海を越えた江戸絵画」が東京で開催!北斎、歌麿、円山応挙ら江戸絵画の至宝集結【2026/7/25~10/18】

-

【東京・太田記念美術館】SNSで話題!無名の絵師・歌川広景は、なぜ“バズる”のか?たそたんが解き明かす「江戸のお笑い」の秘密(2025/11/14~12/14)

-

【京都・京都文化博物館】2026年春開催!北斎vs広重、真の「風景画の王」はどっち?二人の天才の「決定的な違い」とは?~特別展『原安三郎コレクション 北斎×広重』 (2026/4/18~6/14)~

-

【9/27~12/14】出光美術館(門司) 開館25周年記念展「琳派の系譜 ―宗達、光琳と江戸琳派」開催

-

【10/8~4/19】中原中也記念館 企画展「中也、この一篇――「汚れつちまつた悲しみに……」」開催(山口市)

-

【10/4~12/7】萩博物館で「萩に鉄道がやってきた」&「長州萩藩祖 毛利輝元」展を同時開催!

-

【11/1】九州歴史資料館でミュージアムナイト!夜間無料開放&コンサート、バックヤードツアー開催(小郡市)

-

【10/3~11/1】三重県総合博物館の移動展示「たんけん!はっけん!大台町」が大台町B&Gで開催!観覧無料

-

【12/13~3/8】特別展 古代エジプト展が福岡市美術館で開催!ミイラ含むブルックリン博物館の至宝約150点集結

-

【10/11~12/7】いのちのたび博物館 特別展『「べらぼう」におもしろい印刷展』開催!蔦屋重三郎と江戸の印刷文化

-

【10/16~12/16】東山魁夷館コレクション2025 第Ⅲ期開催!《緑響く》《白馬の森》など秋の風景画を展示(長野県立美術館)

-

【広島】特別企画展「妖怪を描いた浮世絵師たち」が三次もののけミュージアムで開催!北斎・国芳・芳年ら【2025/6/27~11/18】