はじめに:拵が主役の名刀「安宅切」

日本の名刀の中でも、その外装である拵(こしらえ)が特に高く評価され、重要文化財に指定されている異色の存在、それが「安宅切(あたきぎり)」です。 刀身は室町時代後期の備州長船祐定作の打刀ですが、文化財指定においては「附(つけたり)」、つまり付属品として扱われています。主役である「金霰鮫青漆打刀拵(きんあられさめあおうるしうちがたなこしらえ)」は、桃山時代の名工・埋忠明寿の監修のもとに制作されたと伝えられ、豪華絢爛たる桃山文化を今に伝える美術工芸品として極めて高い価値を持っています。 さらに、この刀は「安宅切」という号の由来となった黒田孝高(如水)の戦功物語と、茎に刻まれた「脇毛落(わきげおとし)」という試し斬りの性能を示す截断銘という、二つの異なる側面を持つ点でも興味深い一振りです。 黒田家に長く伝来し、現在は福岡市博物館に収蔵されるこの「安宅切」について、刀身、拵、そして歴史的背景を詳しく解説します。

刀身:備州長船祐定作・脇毛落の銘

安宅切の刀身は、備前国(岡山県東部)の刀工、備州長船祐定の作とされています。茎の銘から大永四年(1524年)、すなわち戦国時代の作であることがわかります。刃長は61.2cm、反りは2.4cmと記録されています。 「祐定」は室町後期の長船で最も数多く作刀した刀工(または工房)の名であり、需要増に応じた量産品「数打」も存在する一方で、本作のように入念な作りの優品も存在します。後に豪華な拵が誂えられ、截断銘が刻まれたことは、この刀身が質の高い作であったことを示唆しています。大永年間の祐定作には「蟹の爪刃」と呼ばれる刃文などの特徴が見られることもあります。

茎に金象嵌で刻まれた「あたき切 脇毛落」の銘は、この刀の二つの評価軸を物語ります。特に「脇毛落」は江戸時代に行われた試し斬り(据物斬)の結果を示す截断銘です。人体の切断が困難とされる部位の一つ「脇毛」(両腕を上げた際の脇下を通る胴体側面)を斬り通したという記録であり、その優れた斬れ味を証明しています。 刀身が作られた1522年から、拵が作られたとされる桃山時代(16世紀末~17世紀初頭)、黒田如水(1546-1604)の活躍期、そして試し斬りが行われた江戸時代と、複数の時代の価値観がこの一振りに刻まれているのです。

拵:重要文化財「金霰鮫青漆打刀拵」

安宅切の文化財としての価値の中核をなすのが、重要文化財「金霰鮫青漆打刀拵」です。 鞘は、柄に近い部分が鮮やかな青漆塗り、それ以下が金霰鮫で覆われています。金霰鮫は、鮫皮の上に金の薄板を被せて細かな粒状の凹凸を打ち出す技法で、青漆との対比が豪華絢爛たる桃山時代の美意識を強く反映しています。柄は朱塗りの鮫皮に薫韋巻き(ふすべかわまき)、金具類も後藤家(目貫は光乗、小柄は宗乗)の作と伝えられるなど、贅を尽くした逸品です。 この拵の製作には、桃山~江戸初期の金工の名匠・埋忠明寿が関わったとされ、その根拠として鎺(はばき)に「小判明寿」の針書き銘があることが挙げられます。針書き銘とは、針のような細いもので引っ掻くように描かれた銘のこと。この拵は、明寿の技量と黒田家の財力・美意識を示すものと言えます。

興味深いことに、同じく黒田家伝来の国宝「圧切長谷部」の拵(こちらも金霰鮫青漆打刀拵)は、この安宅切の拵を写して作られたとされています。両者は意匠が酷似していますが、安宅切の拵の方がより使用痕が見られることから、安宅切が実用に供されたか、より古くから用いられていた可能性が考えられます。国宝の拵の手本となった事実は、黒田家における安宅切の評価の高さを物語っています。

号の由来と伝来:「安宅」を斬り、黒田家へ

「安宅切」という号の由来は、黒田家の公式記録である『黒田家譜』や『黒田家重宝故実』に記されています。 天正9年(1581年)、豊臣秀吉による四国攻めの際、黒田孝高(官兵衛、後の如水)は淡路国の由良城(洲本城)を攻めました。この時、城主であった三好一族の安宅河内守(安宅貴康とも)を、孝高自らがこの祐定の刀で討ち取ったとされています。この功績に因んで「安宅を切った刀」=「安宅切」と名付けられたのです。 この明確な由緒と、茎に刻まれた試し斬りの性能を示す「脇毛落」という二つの名を持つ点が、この刀の大きな特徴です。 伝来としては、黒田孝高の佩刀として黒田家に伝わり、代々の家宝として珍重されました。江戸時代を通じて福岡藩主黒田家に蔵され、近代に至り、他の多くの黒田家伝来品と共に福岡市に寄贈され、現在は福岡市博物館の所蔵となっています。

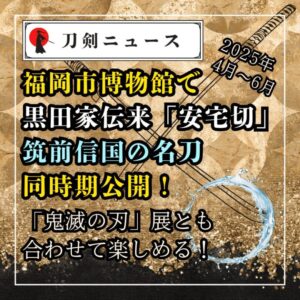

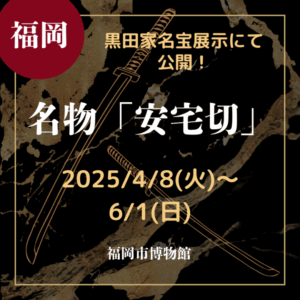

現在の所蔵と公開状況

重要文化財「金霰鮫青漆打刀拵 附 刀 銘 備州長船祐定(名物 安宅切)」は、現在、福岡県福岡市早良区の福岡市博物館に収蔵されています。昭和53年(1978年)に黒田家から福岡市へ寄贈された文化財群の中核の一つです。 福岡市博物館では、「黒田家名宝展示」や「ふくおかの名宝」展などの平常展・企画展において、国宝「圧切長谷部」や国宝「日光一文字」といった他の黒田家伝来の名刀と共に、定期的に公開されています。

展示情報:安宅切に会える場所

安宅切(拵・刀身)は、福岡市博物館にて展示される機会があります。

- 福岡市博物館 公式サイト: https://museum.city.fukuoka.jp/

以下に、当サイト「ゆるなご刀剣」で紹介した、近年の主な展示情報(予定含む)へのリンクをまとめます。

【近年の主な展示履歴】

- 2025年4月8日(火)~6月1日(日) @ 福岡市博物館(福岡県)

- 「黒田家名宝展示」にて、拵と共に公開中です。

- あわせて読みたい 【福岡・刀剣展示】【2025/4/8(火)~6/1(日)】福岡市博物館で名物「安宅切」公開!黒田家名宝展示

- 2023年 秋季 @ 福岡市博物館(福岡県)

- 特別展「黒田侯爵家の名品」にて展示されました。

- あわせて読みたい 【刀剣展示レポート・福岡】【2023年11月5日まで】福岡市博物館「黒田侯爵家の名品」展は意外にたくさん刀が見られる【圧切長谷部・日光一文字・碇切 他】

【注意】 展示期間や内容は変更される可能性があります。必ず会場の公式サイトで最新情報をご確認ください。

まとめ:安宅切が物語るもの

名物「安宅切」は、室町時代後期の備前長船祐定による刀身と、桃山時代の名工・埋忠明寿作と伝わる豪華絢爛な「金霰鮫青漆打刀拵」(重要文化財)が一体となった、類稀な刀剣です。 黒田如水による安宅河内守討伐という戦功と、江戸時代の試し斬りによる「脇毛落」の銘は、それぞれ異なる時代の価値観を映しています。黒田家に家宝として伝来し、現在は福岡市博物館でその姿を見ることができます。 一つの刀剣が内包する、実用性、権威、美意識、性能評価といった多層的な歴史と文化を読み解くことができる、貴重な文化遺産と言えるでしょう。

「安宅切」情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 名称 | 安宅切 (あたきぎり) |

| 別名/銘 | 脇毛落 (わきげおとし) (金象嵌銘) |

| 種別 | 打刀 (うちがたな) |

| 文化財指定 | 重要文化財 (金霰鮫青漆打刀拵) |

| 刀身作者 | 備州長船祐定 |

| 刀身年代 | 大永二二年八月日 (1524年8月) |

| 拵作者 | 埋忠明寿 (伝) |

| 拵年代 | 桃山時代 (16世紀末~17世紀初頭) |

| 刃長 | 61.2 cm |

| 反り | 2.4 cm |

| 由来 (安宅切) | 黒田孝高 (如水) が安宅氏を討つ |

| 由来 (脇毛落) | 試し斬りの結果 |

| 伝来 | 黒田家 |

| 現所蔵 | 福岡市博物館 |