一枚の浮世絵に隠された嘘と真実。歌川国芳「相馬の古内裏」の謎に迫る

よし、じゃあ今月の定例会議を……って。

篠宮さん、また会議と関係ないものをモニターに映してないか?

やあ、二人とも。すまないね。

今度のウェブサイトのデザインで参考にしていたら、つい見入ってしまって。

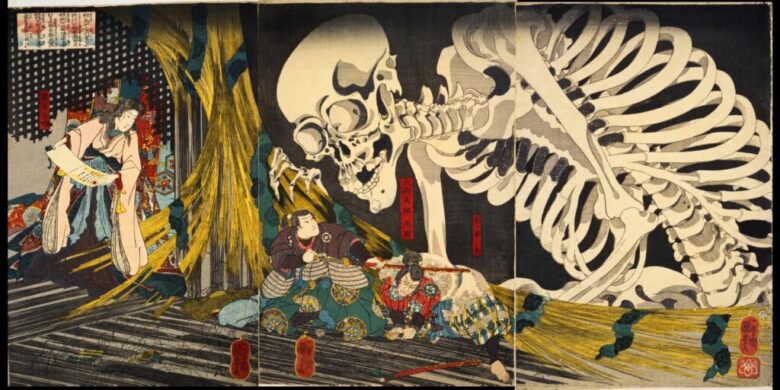

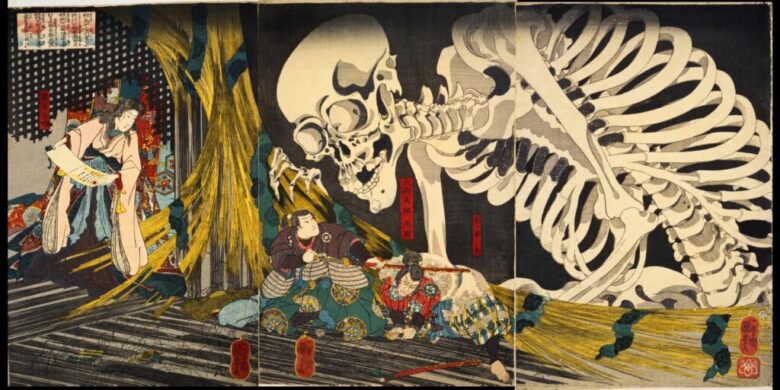

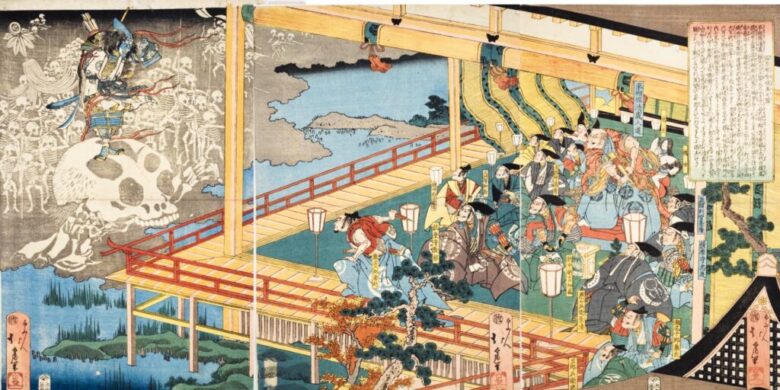

歌川国芳の代表作とも言うべき浮世絵『相馬の古内裏』(そうまのふるだいり)。……美しいだろう?

待て。議論を始めるなら、まず事実とデータを整理する必要がある。そのタイトルは通称だ。正式な題名は『相馬の古内裏に将門の姫君瀧夜叉妖術を以て味方を集むる大宅太郎光国妖怪を試さんと爰に来り竟に亡ぼす』らしい。……長いな。

父は平将門――。復讐に燃える「滝夜叉姫」とは何者か?

で、真ん中にデカいドクロがいるが、これがメインの妖怪か?

ふふ、そう見えるよね。だが、この絵の本当の主役は、左で妖しく微笑む彼女…滝夜叉姫(たきやしゃひめ)さ。

その名前、データ上は平将門の娘、五月姫が妖術を会得した後の名だとされている。……父の復讐のために闇堕ちした時の、か……。

闇堕ち……。おっかない名前だと思ったが、そういうことか。親父さんの平将門って、確か……。

ああ。日本三大怨霊の一人だ。平安中期に朝廷に対して反乱を起こし、『新皇』を名乗ったことで討伐された。……非業の死を遂げた人物のデータは、いつ見ても心がざわつくな……。

そう。そして、この絵の舞台『相馬の古内裏』は、その将門が残した屋敷跡さ。タイトルにある「内裏」は天皇の住むところを指す言葉で、「相馬」は地名。下総国(※)にかつて存在した場所だね。

※現在の千葉県北部と茨城県南西部

父の無念を継いだ姫が、仲間を集めるために妖術で腕試しをしていた。そこへ、平家方に妻を攫われたという武者…大宅太郎光国(おおやのたろうみつくに)が噂を聞きつけて乗り込んできた、というわけだね。

なるほどな。じゃあ、光国が取り押さえてる男は敵か?

データ上は滝夜叉姫の臣下、荒井丸。光国を仲間に引き入れようとして、揉めている場面だ

OK、状況は分かった。つまり、『復讐に燃える滝夜叉姫が、乗り込んできた光国を、巨大なドクロの妖術で迎え撃つ!』って瞬間の絵なんだな!

【驚愕の事実】巨大ドクロは、原作には登場しない?絵師・歌川国芳の“発明”だった

…まあ、概ねね。ただ、一つ面白い事実があるんだ。

ああ。俺のデータが正しければ、この絵の元ネタになった山東京伝の読本『善知安方忠義伝(うとうやすかたちゅうぎでん)』……。その作中、この場面に、巨大な髑髏は一切登場しない。

はぁ?!じゃあ、この一番目立ってるドクロは何なんだよ!

そこが、絵師・歌川国芳の天才的なところさ。おそらく彼は、いくつかの要素を組み合わせて、このドクロを『発明』したんだ。

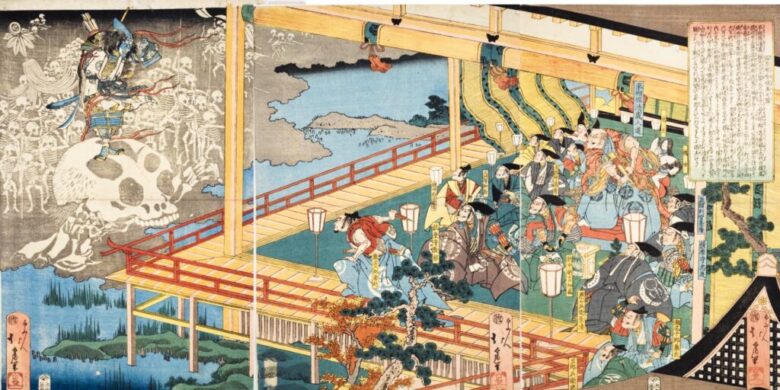

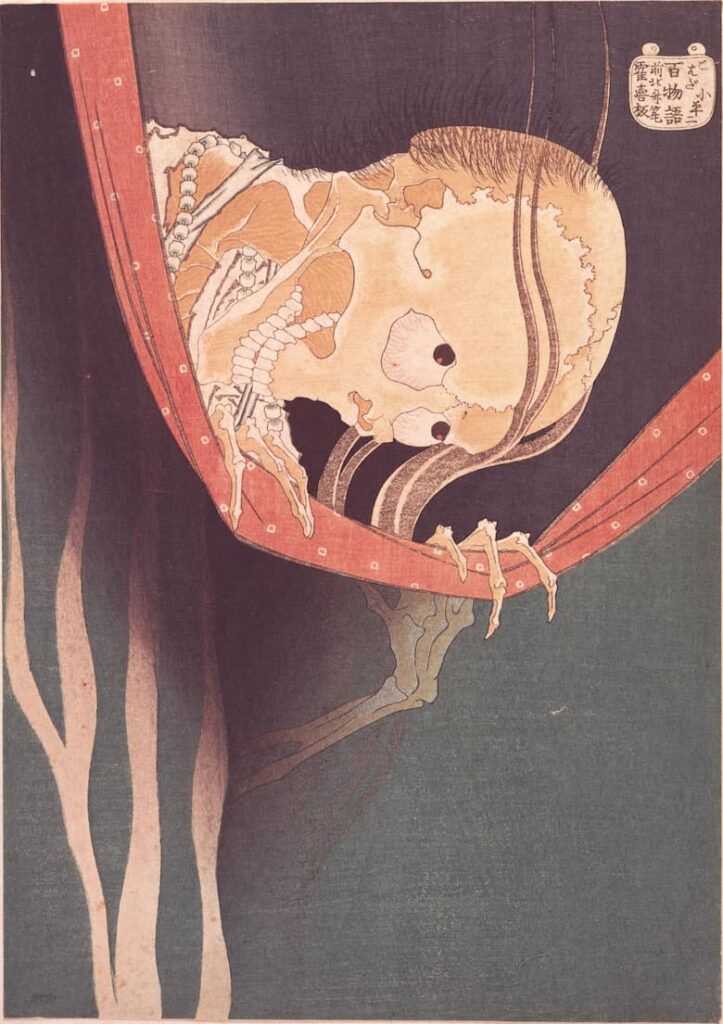

例えば、平家一門の物語では、平清盛が福原の都で無数の骸骨の怪異に遭遇する話が有名でね。これもまた、国芳と同じ時代の絵師である葛飾北為が描いた『福原殿舎怪異之図』だが……。

なるほど。『平将門の娘』+『妖術使い』=『平家由来の髑髏の怪異を使役する』という視覚的方程式を、国芳が独自に作り出した、という仮説が成り立つな。

その通りだね、一条くん。そして、その『視覚的方程式』を解くための、決定的で、もっと生々しいヒントが、当時の江戸の『大衆文化』にあったと僕は見ているんだ。

……大衆文化?データはあるのか?

ああ。当時、江戸で絶大な人気を誇った、竹沢藤次(たけざわとうじ)という曲独楽(きょくごま)の見世物師がいてね。彼の舞台では、巨大な顔の仕掛けが大ウケだった。国芳も、その見世物絵を描いている。

……待て。そのデータならある。国芳は弘化元年…1844年に、『流行道外こまづくし もゝんごまァ』という、その竹沢の興行にあやかった、独楽と巨大な髑髏の顔を組み合わせた戯画を発表している。

そして、この『相馬の古内裏』が描かれたのも、同じ弘化年間だ。……なるほど、繋がったな。

おお、そういうことか!つまり、『平家のドクロ伝説』っていう大きな背景がありつつ、直接のキッカケは、当時バズってた『デカい顔の見世物』だったってことか!

そういうことさ。大衆の熱狂を的確に捉え、自身の芸術に昇華させる。彼が最高のエンターテイナーでもあった証拠だね。

結論:この絵を「10倍楽しむ」ための思考のフレームワーク

……御託はそこまでだ。今日の話を整理するぞ。

要するに、この絵は『滝夜叉姫っていうヤバい姫様の話』が元ネタだが、一番インパクトがあるドクロは、国芳が『平家の古い伝説』を下敷きにして、当時『バズってた見世物』の面白さをトッピングした、オリジナルの創作だということなんだな。

つまり、『元ネタの事実』と、『当時の流行り』、そして『作者のサービス精神』。この三つの視点で見ると、古い作品はもっと面白くなる。これが今日の『思考のフレームワーク』だ。……で、本日の会議に入りたいんだが……。

おや、もう終わりかい?国芳の他の作品に見られる、彼の反骨精神の現れという視点からも、この髑髏を語ることができるんだが……。

その議論をするなら、まず江戸後期の出版統制のデータをだな……。

会議!!!!

そして後日……巨匠は、巨匠を知る。北斎から国芳へ、受け継がれた“魂”の発見

そういえばさ、最近北斎の妖怪画をめっちゃ見てた(※)せいか気づいちまったんだけど。北斎のこの作品『百物語・こはだ小平二』、『相馬の古内裏』の巨大髑髏に似てる気がするんだよな。

※この探求は近日公開!お待ちください。

円形の枠にかけてる手の感じとかさ。

……!!言われてみれば、確かに構図の骨格が類似している。…篠宮、北斎の『こはだ小平二』の発表年は?

確か、天保の初め頃だったはずだ。……つまり、国芳の『相馬』より、10年以上も前だね。……なるほど。夏目くん、君は、とんでもないものを見つけてしまったのかもしれないよ。

国芳は、間違いなく、この北斎の絵に衝撃を受けたはずだ。そして、彼はこう考えたのだろう。

『北斎が“窓”から覗かせたなら、私は“家そのもの”を骸骨にして、度肝を抜いてやる』と。

絵師同士の、壮絶なプライドのぶつかり合い……というものだろうか。興味深いね。

……待て。さらに、興味深いデータを発見した。両作品の元ネタを、再度、データ照合する。

『相馬の古内裏』の原作は『善知安方忠義伝』。そして、『こはだ小平二』は『復讐奇談安積沼』…。両方の作者は…なんだと?!二人とも、山東京伝!

え、同じ作者なのかよ!

…そうか。そういうことか…。

国芳は、ただ北斎の『絵』を意識しただけではない。彼は、『山東京伝の怪談を、北斎が描いたなら、こうなった。ならば、同じく京伝の怪談を描く私は、どうする?』という、偉大なる先達との、魂の対話をしていたんだ…!

「パクリ」と「オマージュ」の境界線とは?

いや、どっちもいい絵だと俺でも思うけどさ……こんなこと言っていいのかわかんねえけど。国芳のやつも、現代だったら完全にアウトだったな……。

法的な観点から言えば、著作権法が整備された現代において、あれだけの構図の類似性と、商業的な意図があれば、訴訟に発展してもおかしくない案件だ。極めてリスクが高い。

……やれやれ、君たちは、すぐに『アウト』だの『リスク』だの、無粋なことを言う。これは、日本の芸術が古来より育んできた、『本歌取り(ほんかどり)』という、美しい文化なのだよ。

ホンカドリ?

ああ。和歌の世界で、有名な古歌の一部を、敬意を込めて自作に取り入れ、新しい歌を作る技法さ。元ネタを知っている者同士が、その引用の巧みさを楽しむ、非常に高度な遊びだ。

国芳がやったのは、まさにそれだよ。北斎という偉大な『古歌』に、最大限の敬意を払い、そして、自分なりの『返歌』を、さらに強烈な形で返したんだ。

その『本歌取り』に、法的な効力はない。現代のクリエイターは、感情論ではなく、知的財産権というルールの中で戦わなければならない。それが現実だ。

うーん……。難しいところだぜ……。

【最後の探求】絵師を動かすのは「魂」か、「金」か?

いずれにせよ国芳は、北斎という偉大な『古歌』に、魂で『返歌』を返したんだ。これぞ、絵師同士の、美しい対話だよ。

フン。その解釈は、あまりにロマンが過ぎるな。もっと合理的な仮説がある。

なんだよ、一条さん?

版元(はんもと)の存在だ。北斎の『こはだ小平二』は、当時、相当な人気を博したはずだ。ならば、版元が、次世代のスター画家たる国芳にこう言うのは、当然のマーケティング戦略だろう。

「国芳、次はお前の番だ。北斎の、あの髑髏のやつ。あれみたいに、売れるやつを頼む」とな。

……なんと、無粋な!天才同士の魂の対話を、商業主義に貶めるつもりか!

まあまあ、篠宮さん。でも、どっちもあったのかもな。版元に『売れるやつを』って言われて、国芳も『望むところだ。北斎を超えてやる』って、心の中で燃えてた、とかさ。

- 著者

-

歌川国芳(一勇斎国芳)

- 引用元

-

国立国会図書館・ColBase(百物語・こはだ小平二)

※この画像はみやすくするために合成および独自の色調補正を行っております

参考文献:

高田衛・原道生(1987).『叢書江戸文庫18 山東京伝集』.国書刊行会

悳 俊彦・須永朝彦(1999).『国芳妖怪百景』.国書刊行会

京極夏彦・多田克己・久保田一洋(2004).『北斎妖怪百景』.国書刊行会

歌川国芳『相馬の古内裏』が今見られる展示はこちら!

-

【東京都美術館】「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱~海を越えた江戸絵画」が東京で開催!北斎、歌麿、円山応挙ら江戸絵画の至宝集結【2026/7/25~10/18】

2026年7月25日(土)から10月18日(日)まで、東京都美術館にて、開館100周年を記念した特別展「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱~海を越えた江戸絵画」が開催されます。大英博物館が誇る4万点の日本美術コレクションから、江戸時代の絵画や浮世絵の傑作を厳選して紹介します。 -

【広島】特別企画展「妖怪を描いた浮世絵師たち」が三次もののけミュージアムで開催!北斎・国芳・芳年ら【2025/6/27~11/18】

2025年11月18日(火)まで、広島県三次市の湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)にて、夏と秋の特別企画展「妖怪を描いた浮世絵師たち」が開催中です。葛飾北斎、歌川国芳、月岡芳年など、江戸・明治の人気浮世絵師たちが描いた迫力満点の妖怪浮世絵が一堂に会します。 -

【山口】奇才絵師の魔力に迫る!山口県立美術館『歌川国芳展―奇才絵師の魔力』で江戸アートを堪能しよう【2025/9/25~11/24】

奇才絵師・歌川国芳の魅力を探る『歌川国芳展―奇才絵師の魔力』が山口県立美術館で開催。約400点もの作品が前期・後期に分けて展示され、猫好きにはたまらない作品や、大判三枚続の迫力ある作品を堪能できます。

歌川国芳『相馬の古内裏』についてもっと知りたいなら

注目したい美術・工芸イベント

イベント情報を探す

2026年1月

-

【福岡市博物館】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目の豊臣秀長を学ぶ!中野等総館長の歴史講座が1/24開催(参加無料)

-

【茨城】VRで江戸の旅へ!企画展「博物館でツーリズム」開催中。偕楽園コラボで無料になる裏技も【歴史館】

-

【東京・上野】11/26~3/1開催!国立科学博物館で企画展「ワニ」。巨大ワニの全身骨格も常設料のみで観覧可

-

【12/16~1/25】京都国立博物館 新春特集展示「うまづくし—干支を愛でる—」開催!2026年の干支・馬が大集合

-

【10/8~4/19】中原中也記念館 企画展「中也、この一篇――「汚れつちまつた悲しみに……」」開催(山口市)

-

【12/13~3/8】特別展 古代エジプト展が福岡市美術館で開催!ミイラ含むブルックリン博物館の至宝約150点集結

-

【2026/1/20~3/15】特別展「平戸モノ語り 松浦静山と熈の情熱」が九州国立博物館で開催!九博20周年記念

-

【10/25~1/12】特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が大阪市立美術館で開催!万博の人気作が集結

-

【2026年】逸翁美術館で鳥の展覧会「とりマニア」開催!野鳥観察漫画家のトークイベントも

-

【2025年】高知で「武市半平太展」開催!刀剣乱舞ONLINEコラボも決定

-

【原画展】大牟田市で降矢なな「奇想天外原画展」開幕!『ともだちや』の世界とキツネのファッション公開【2025年10月10日(金) ~ 2026年4月12日(日)】

-

【国立科学博物館】特別展「大絶滅展」徹底解説!見どころ、福山雅治コラボ、お得なチケット情報も

▼地域別まとめ

▼美術・工芸の総合情報

「美術・工芸」新着一覧

-

2/21〜3/22開催|豊橋で移動美術館「クロスボーダー:越境する美術」!名画・名陶が観覧無料

-

【2026年大阪開催】「水滸伝」で辿る、日中1000年の英雄譚(ヒーロー)と“推し活”の歴史!歌川国芳「通俗水滸伝」現存74作品も一挙公開【2026年7月11日(土)~9月6日(日)】

-

【福岡市博物館】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目の豊臣秀長を学ぶ!中野等総館長の歴史講座が1/24開催(参加無料)

-

【茨城】VRで江戸の旅へ!企画展「博物館でツーリズム」開催中。偕楽園コラボで無料になる裏技も【歴史館】

-

【栃木・佐野】12月若冲公開!吉澤記念美術館「関東南画の良き友」展。画人たちの友情を手紙と名画で辿る

-

【長崎】12/20チケット発売!「田中達也展 みたてのくみたて」県美術館で開催。日常をアートに変える見立ての世界

-

【東京・上野】11/26~3/1開催!国立科学博物館で企画展「ワニ」。巨大ワニの全身骨格も常設料のみで観覧可

-

【福岡・門司港】「港のネコ展」が11/21(金)より大連友好記念館で入場無料開催!保護猫チャリティーも実施

-

【琵琶湖博物館】企画展「川を描く、川をつくる」第3期展示が10/21(火)開始。「大津瀬田川流域絵図」など貴重な古地図26点が新登場

-

「京都 大佛師 松本明慶工房 仏像彫刻展」が11/18より開催。約300体が大丸福岡天神店に集結

-

【12/16~1/25】京都国立博物館 新春特集展示「うまづくし—干支を愛でる—」開催!2026年の干支・馬が大集合

-

【東京都美術館】「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱~海を越えた江戸絵画」が東京で開催!北斎、歌麿、円山応挙ら江戸絵画の至宝集結【2026/7/25~10/18】

-

【東京・太田記念美術館】SNSで話題!無名の絵師・歌川広景は、なぜ“バズる”のか?たそたんが解き明かす「江戸のお笑い」の秘密(2025/11/14~12/14)

-

【京都・京都文化博物館】2026年春開催!北斎vs広重、真の「風景画の王」はどっち?二人の天才の「決定的な違い」とは?~特別展『原安三郎コレクション 北斎×広重』 (2026/4/18~6/14)~

-

【9/27~12/14】出光美術館(門司) 開館25周年記念展「琳派の系譜 ―宗達、光琳と江戸琳派」開催

-

【10/8~4/19】中原中也記念館 企画展「中也、この一篇――「汚れつちまつた悲しみに……」」開催(山口市)

-

【10/4~12/7】萩博物館で「萩に鉄道がやってきた」&「長州萩藩祖 毛利輝元」展を同時開催!

-

【11/1】九州歴史資料館でミュージアムナイト!夜間無料開放&コンサート、バックヤードツアー開催(小郡市)

-

【10/3~11/1】三重県総合博物館の移動展示「たんけん!はっけん!大台町」が大台町B&Gで開催!観覧無料

-

【12/13~3/8】特別展 古代エジプト展が福岡市美術館で開催!ミイラ含むブルックリン博物館の至宝約150点集結

-

【10/11~12/7】いのちのたび博物館 特別展『「べらぼう」におもしろい印刷展』開催!蔦屋重三郎と江戸の印刷文化

-

【10/16~12/16】東山魁夷館コレクション2025 第Ⅲ期開催!《緑響く》《白馬の森》など秋の風景画を展示(長野県立美術館)

-

【広島】特別企画展「妖怪を描いた浮世絵師たち」が三次もののけミュージアムで開催!北斎・国芳・芳年ら【2025/6/27~11/18】

-

【10/10~12/14】企画展「喜多川歌麿と栃木の狂歌」が栃木市立美術館で開催!美人画と江戸庶民文化